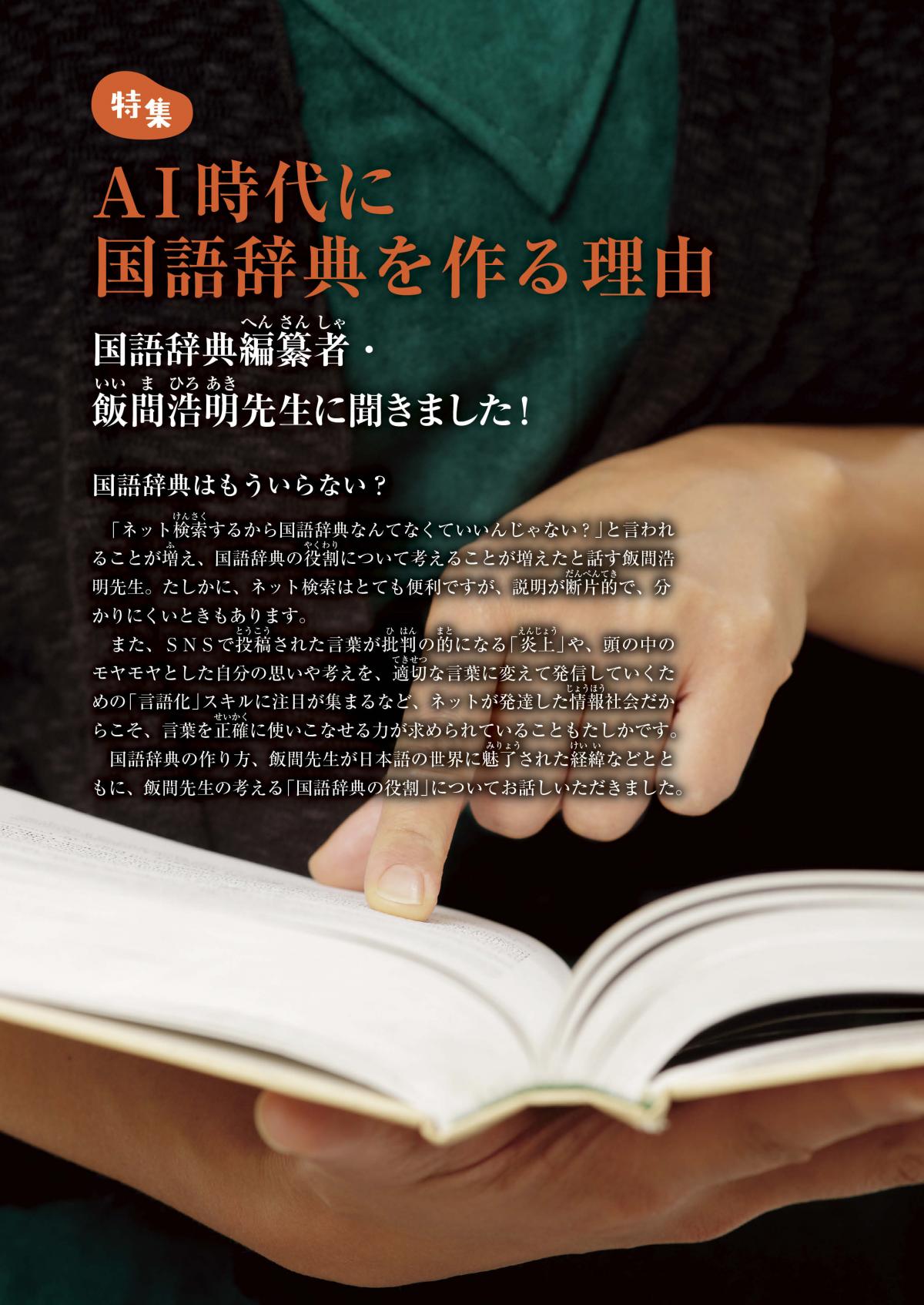

「ネット検索するから国語辞典なんてなくていいんじゃない?」と言われることが増え、国語辞典の役割について考えることが増えたと話す飯間浩明先生。たしかに、ネット検索はとても便利ですが、説明が断片的で、分かりにくいときもあります。

また、SNSで投稿された言葉が批判の的になる「炎上」や、頭の中のモヤモヤとした自分の思いや考えを、適切な言葉に変えて発信していくための「言語化」スキルに注目が集まるなど、ネットが発達した情報社会だからこそ、言葉を正確に使いこなせる力が求められていることもたしかです。

国語辞典の作り方、飯間先生が日本語の世界に魅了された経緯などとともに、飯間先生の考える「国語辞典の役割」についてお話しいただきました。

あなたは知らない言葉を調べるとき、国語辞典を使いますか。ネットの検索で十分だと思う人も多いはず。今の時代、なぜ国語辞典を作るのか。まずはそのお話です。

【飯間 浩明(いいま・ひろあき)先生】

1967年、香川県生まれ。国語辞典編纂者。

早稲田大学第一文学部卒業、同大学院博士課程単位取得。専門は日本語学。2005年、『三省堂国語辞典』編集委員に就任。国語辞典の原稿を書くために、さまざまなメディアや、日常生活の中などから現代語の用例を採集し、説明を書く毎日。おもな著書に『辞書を編む』(光文社新書)、『三省堂国語辞典のひみつ』(三省堂)、『ことばハンター 国語辞典はこうつくる』(ポプラ社)、『日本語をつかまえろ!』(毎日新聞出版)、『日本語はこわくない』(PHP研究所)などがある。

インターネットで何でも検索できる時代になりました。最近では、グーグルで検索すると、冒頭にAI(人工知能)による詳しい解説も表示されます。もはや国語辞典はいらなくなった――そんな意見も多く聞かれるようになりました。

私は国語辞典を作るのが仕事ですが、「そんなのいらない」という意見はよく分かります。私自身も、おそらく人並み以上にネット検索を利用しているのです。

国語辞典の役割は、昔に比べて軽くなりました。「度忘れした漢字を確かめたい」「SNSで見た言葉の意味を調べたい」という場合、国語辞典を開くよりも、かな漢字変換で確認したり、ネット検索したりしたほうがずっと早いですね。

ところが、一方で、国語辞典を愛用してくれている人もいます。スマートフォンに入った辞書アプリを使う人もいます。ネットで検索すればいいのに、なぜわざわざ国語辞典を使うのでしょう。

ある人は「アプリのブックマーク機能が便利だから」と言います。調べた語句に印をつけ、あとで一覧できる機能です。たしかに便利です。あるいは、「説明に権威があるから」と言う人もいます。権威とは何か、私にはよく分かりませんが、信頼してもらえるのはありがたいことです。

実は、私自身が国語辞典を作る理由はほかにあります。その答えを言う前に、いくつかの言葉の意味を調べてみましょう。

たとえば、「会話」という言葉。ごく日常的な用語ですが、使い方に迷うこともあります。グーグルで検索すると、こんな説明が出てきました。

〈会話 向かいあって話しあうこと。また、その話のやりとり。「英会話」〉

たしかに、「会話」は本来「会=向かい合う」「話=話す」を合わせた言葉です。でも、現代語の「会話」は、それ以外の場合にも広く使われるはずです。

私たちの作る『三省堂国語辞典』第8版では、「会話」をこう説明しました。

〈会話 ①向かい合って話すこと。また、その話。「会話文・英会話」 ②向かい合って話すときのように、間を置かずにことばをやりとりすること。「電話での会話・手話で会話する・LINEで(文字によって)会話する」〉

そう、手話でも会話をするし、LINEのやりとりも「会話」と言います。現代語としてごく普通の使い方です。

このように、私たちの国語辞典は、言葉のさまざまな使い方を見落とさず、正確に、しかも短く説明しようとしています。

では、「やばい」という言葉はどうでしょう。これもグーグルで検索してみます。以下のように説明されていました。

〈やばい ⑴危険または不都合な様子。状況・具合が良くないさま。⑵非常に興味をひくさま。大変面白いと感じる様子〉

うーん、やはり不十分な気がします。たとえば、「荷物の量がやばい」という使い方は、この説明では理解できません。

『三省堂』第8版では、「やばい」を次のように説明しました。

〈やばい(形)〔俗〕①あぶない。「やばい、警察が来るぞ・やばい仕事〔=ⓐ法にふれる仕事。ⓑ安全でない仕事〕・もう帰らないとやばい〔=困ることになる〕」②すばらしい。感動や感激が強すぎてあぶない。「今度の新車がやばい・コンサートが楽しみすぎてやばい」③〔程度が〕大きい。「教科書の量がやばい・やばい〔=すごく〕おいしいよ・〔下の語と複合して〕やばうまい」〉(以下略)

説明はまだ続きますが、ここまでにしましょう。ともかく、これを読めば、「荷物の量がやばい」は「すごく多い」の意味だということが分かります。この項目では、「やばい」のいろいろな使い方について、正確に短く表そうとしています。

さて、いかがでしょう。私がなぜ、このインターネット時代に国語辞典を作るのか、何となく分かってもらえるでしょうか。

結論を言うと、私はネット上で説明されている言葉の説明に満足していないのです。「会話」も「やばい」も、「まだ説明が足りないのでは」「自分ならもっと分かりやすく説明するのに」と不満を感じます。もっと正確な説明を書きたい、という気持ちが国語辞典を作る原動力です。

いや、「正確」というだけでは不十分です。たとえ正確でも、複雑で長ったらしい説明では分かりません。せっかくなら、1回読んだだけですっきりとよく分かる、簡潔な説明を書きたい。そんな気持ちも原動力になっています。

私はよく、国語辞典を「現代語の地図」にたとえることがあります。

地図の最新版には、新しい道路や鉄道、建物などが正確に描き込まれています。古いお寺や神社も、現在残っているものであれば、もちろん描かれます。

国語辞典もこれとまったく同じです。現代の日本語がどんな姿をしているかを、地図のように正確に描くことが使命です。

実際には、まだ必要な説明が抜けていたり、説明が古かったり、といった部分もあります。そういったところは大幅に手を入れて、ネット情報では得られない満足を皆さんに届けたいと考えています。

現代語の地図として、さらに優れた国語辞典を作りたい。これが私の望みです。

国語辞典の改訂版を作るには、6~8年という長い年月が必要です。辞書を作る人は、その間、言葉をひたすら集め、説明し、手直しする作業を続けます。

『三省堂国語辞典』第8版は2022年に刊行されました。その前の第7版が14年の刊行なので、ざっと8年ほどかけて改訂版(新しい版)を作ったわけです。

辞書をどう作るかについて、想像したことがある人は少ないでしょう。人間が作っているイメージも薄いかもしれません。でも、辞書は間違いなく、血の通った人間が作っています。文学作品と同じで、書く人の思いがこもっています。

国語辞典を作る作業は、大きく「採集」「執筆」「手入れ」に分けられます。

まずは、世の中にある言葉の例(用例)を集める(採集する)ということが基本です。本や新聞、テレビ、それにインターネットの文章や動画など、ありとあらゆる言葉が採集の対象です。

採集した言葉の中から、辞書に載せたいものを選び出し、説明を執筆します。国語辞典の改訂版には、およそ数千項目の新語が加わります。それを数人で分担して執筆します。神経を使う作業です。

忘れてならないのは、もう辞書に載っている言葉を見直して、説明を手入れする作業です。辞書の説明はどんどん古くなるので、絶えずアップデートが必要です。

国語辞典に新しい項目を加えるためには、その言葉をどこかで発見し、用例を採集しなければなりません。当たり前のことですが、これがけっこう大変です。

たとえば、SNSなどで、思わず笑ってしまうことを「草生える」「草」と言いますね。「www」という笑いの記号を左右に並べると草原に見えるからです。

私が「草生える」を初めて目にしたのは2012年。「面白い言い方だな」と思いました。でも、面白いからと言って、すぐに国語辞典に載せるわけにはいきません。仲間内の用語かもしれないからです。

とりあえず、その例は採集しておき、その後も観察を続けました。すると、数年後には、「草」は急速に広まり、大学生が日常会話で使うまでになりました。

「草生える」「草」が広まった以上、国語辞典に載せる必要が出てきます。実際に『三省堂』第8版にはこれらの言葉についての説明が載りました。最初に目にしてから10年近く観察を続けた結果です。

このように、さまざまな言葉と出合っては、それを採集し、その後も継続的に観察していきます。散歩の途中で見つけた言葉を、その後も観察した結果、国語辞典に載せた例も多くあります。

長く使われている言葉や、多くの人に広く使われている言葉は、国語辞典に載る資格ができます。載せると決めた言葉については、説明の原稿を執筆します。

辞書の説明は2~3行ほどなので、数分もあれば書けそうな気がします。でも、実際にはそう簡単にはいきません。

たとえば、『三省堂』第8版に新しく「クランクアップ」を載せました。映画などの撮影が終わること、また、ある俳優の出演シーンを撮り終わることを言います。これだけなら、すぐ書けそうです。

ただ、似たような言い方で「オールアップ」もあります。「クランクアップ」との違いがよく分かりません。ネットでは「意味が違う」と書いたサイトもあります。

結局、NHKの複数のドラマ関係者から話を聞き、どちらの用語も基本的に違いがないことを確かめました。数行の説明だけでも、取材には時間がかかるのです。

一方で、すでに辞書にある言葉の説明も「手入れ」する必要があります。

「幸せ」という言葉は、以前から『三省堂』に載っています。ただ、その説明は〈精神的・物質的に満足だと感じるようす〉。これでは不十分な気がします。満足と幸せは別ではないでしょうか。

そこで、第8版では説明を書き直すことにしました。いろいろな文章に出てくる「幸せ」を参考に、何日もかけて手直しし、次のようにまとめました。

〈幸せ 生きる楽しさが感じられる状態・気持ち〉

たったこれだけ? と思うかもしれません。でも、短いながらも、「幸せ」が生きる楽しさと結びついたものであることを、うまく説明できたと考えています。

なぜ国語辞典を作る仕事を選んだのか。地味で根気のいる作業を続けられるのは、やっぱり言葉が好きだから。言葉への関心を育んでいった子ども時代でした。

言葉への関心は、子どもの頃から強く持っていました。4歳になる前に書いた七夕の短冊が残っています。「ひこぼし」「北斗七星」と筆で書いています。漢字を使っているのですが、残念ながら「斗」の形が左右反対。これはご愛敬です。

幼稚園では絵日記をつけていました。たしか、先生が私に特に勧めて書かせてくれたのだったと思います。年中組の時には、たとえばこんなことを書いています。

〈マリンパークのきくにんぎょうをみにいきました とちゅうでミラーマンがでてきました かいじゅうもいました アイアンとアロザです〉(以下略)

なかなかまとまった文章です。その頃は幼稚園児向けの雑誌を愛読していて、自分でも絵や文をいたずら書きするのが好きでした。その上、さらに絵日記を書くというトレーニングが加わって、絵や文章に対する関心が育っていきました。

小学校の頃は、文章よりもむしろ絵のほうが得意でした。学校の成績は、国語はおおむね「上」で、時々「中」でしたが、図画工作は決まって「上」でした。手塚治虫の漫画作品が好きで、将来は漫画家になりたいと思っていたほどです。

絵よりも言葉に対する関心が上回るようになったのは、中学時代以降です。読書量が増え、難しい言葉に次々に突き当たるようになりました。

たとえば、夏目漱石の「それから」を読むと、「暗窖(あんこう)」「醜穢(しゅうえ)」「惘然(もうぜん)」……などの難しい言葉が続々出てきます。これらの意味が分からなければ、作品は理解できません。「自分のまだ知らない、多くの言葉を知りたい」と切実に思いました。大学では日本語学を専攻し、さまざまな時代の日本語に触れるようになりました。

一方、「知らない言葉」は、難しい文学作品などの中だけでなく、身近な日常生活の中にもたくさんあることを知りました。それを教えてくれたのは、国語辞典編纂者の見坊豪紀(けんぼうひでとし)先生の本でした。

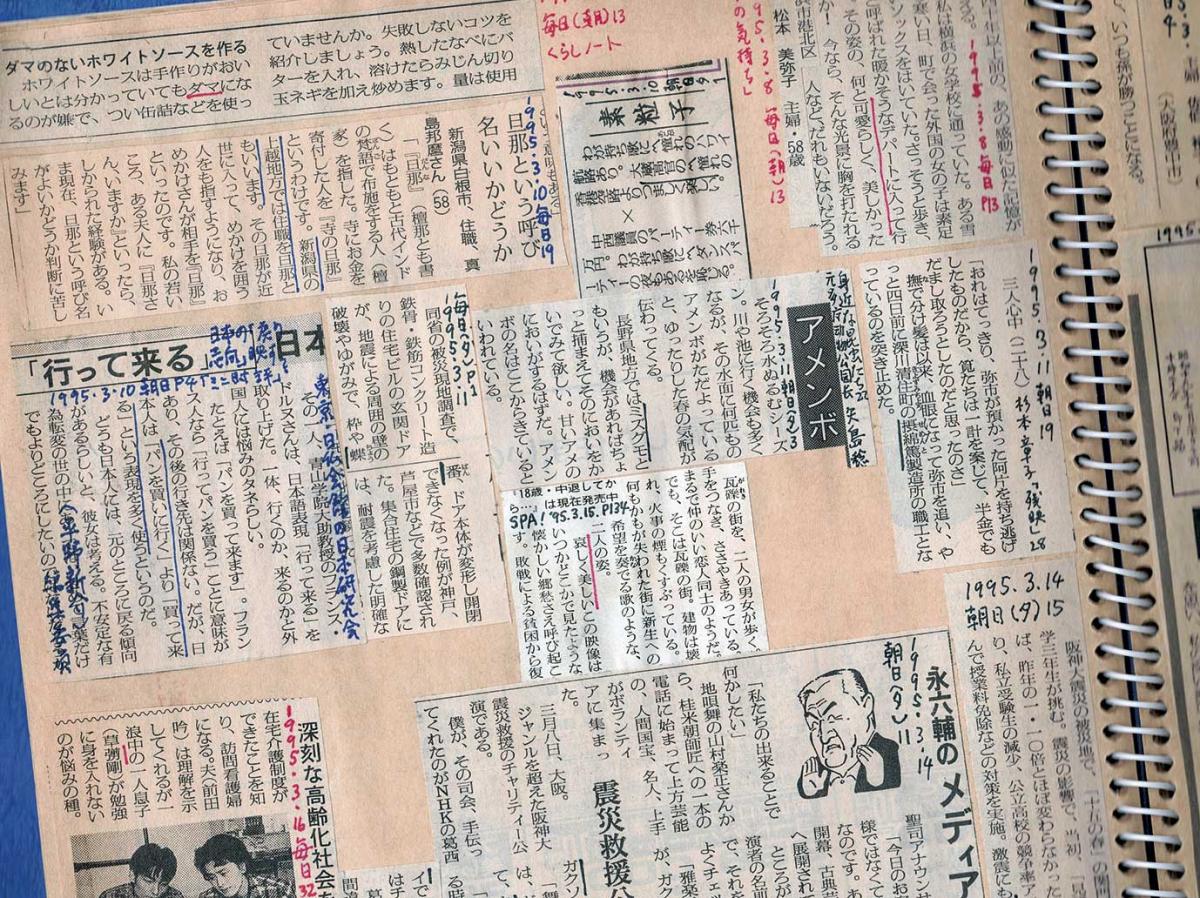

見坊先生は『三省堂国語辞典』を編纂するために、新聞や雑誌、テレビなどから、膨大な数の日本語を「用例採集」していました。それらの言葉を『ことばのくずかご』という本で紹介していました。

私は見坊先生の本を読み、「日本語の世界はこんなに広いのか」と驚きました。大学院生の頃には、自分でも見坊先生のまねをして、新聞などで見つけた言葉をスクラップ帳に集めるようになりました。

▲言葉についての記事のほかに、見慣れぬ漢字・単語を含む記事なども

大学院を離れたあと、しばらくして、国語辞典の編纂に携わるようになりました。見坊先生はもう亡くなっていましたが、先生が編纂した『三省堂国語辞典』の編集委員を務めることになったのです。

この仕事を続けるうち、「国語辞典の役割とは何だろう」と考えることが多くなりました。一番大事な役割は、正確で簡潔な「日本語の地図を作ること」。これは最初に述べたとおりです。

それに加えて、もうひとつ大事な役割を挙げるなら、「言葉のホームドクター(かかりつけの医師)になること」です。

ネットが発達した時代でも、言葉に関する悩みは尽きることがありません。SNSで「あなたの言葉は間違いだ」と言われて傷つく人も多いでしょう。でも、言葉を深く調べると、そう簡単に「間違い」とは言えないことが分かります。

ネット情報は断定的になりがちです。「本当にそうなのかな?」と思ったとき、国語辞典はホームドクターのように、利用者のそばに寄り添っていたいのです。その説明を読めば、言葉に関する悩みやモヤモヤがすっきり解消される、そんな国語辞典を作ることを目標にしています。

SEARCH

CATEGORY

よく読まれている記事

KEYWORD