私たちの社会は多様な人で構成されていて、それぞれが自分の立場や価値観によって異なる行動をするため、時にはぶつかってしまうこともあります。そんな複雑な社会の動きを、経済を通じて研究するのが経済学という学問です。

慶應義塾大学経済学部のグレーヴァ香子先生は、数式を使って人の行動を分析する「ゲーム理論」を研究されていて、根拠のない噂話によって企業の売り上げが悪くなってしまう「風評被害」を数式にすることができたそうです。ゲーム理論についてはもちろん、進路選択のエピソード、女性科学者としてのご経験、皆さんへのメッセージなど、いろいろなお話を伺いました!

ゲームをする時は、自分がこうしたら相手はどうするか、他のプレイヤーの行動を考えながら遊びますよね。数式を使って人の行動を分析するのが「ゲーム理論」です。この「ゲーム理論」の基本を理解するのによく用いられるのが「囚人のジレンマ」の事例です。自分ならどんな選択をするだろう?と考えながら、読んでみてください。

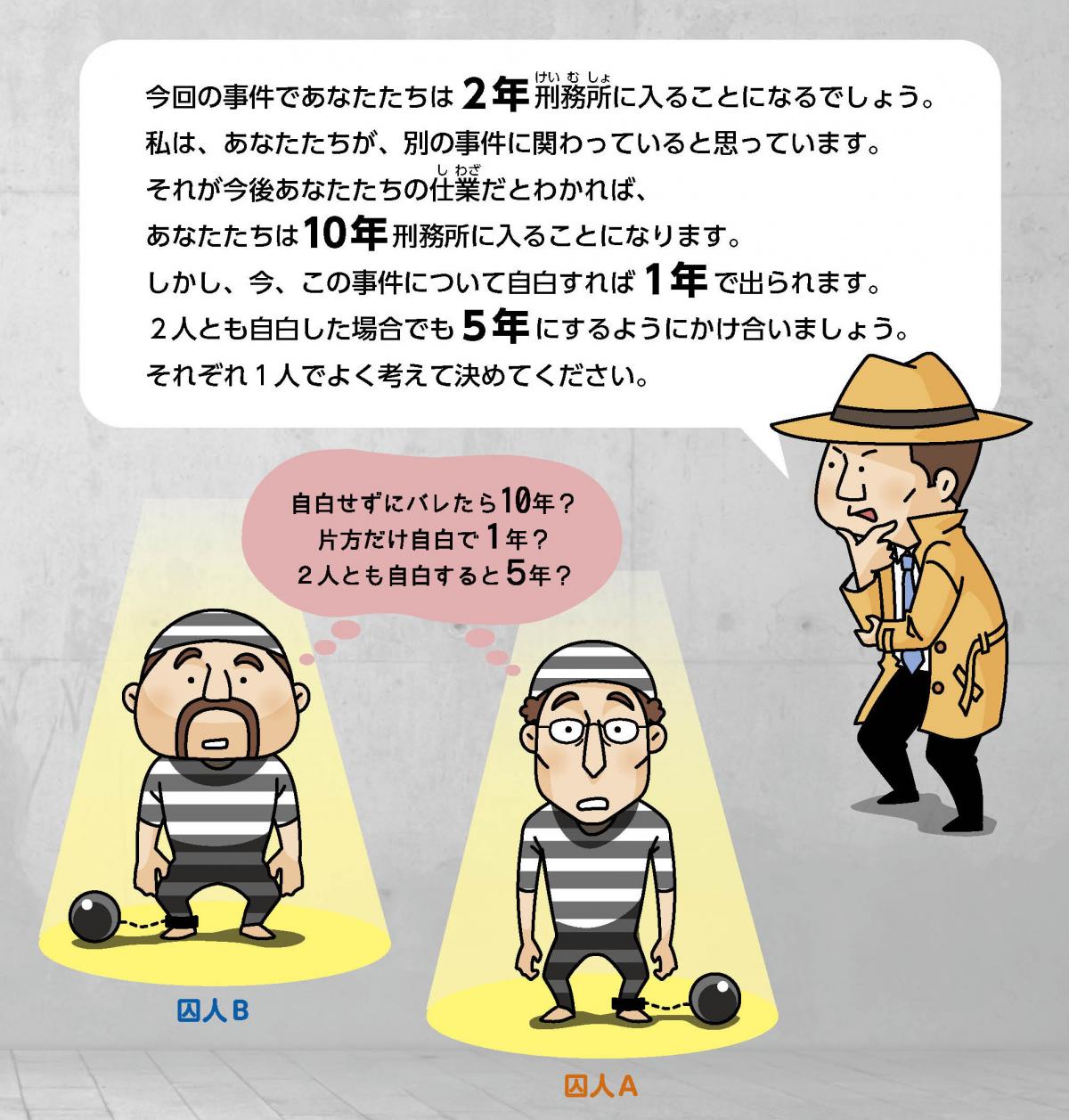

ある事件で2人組の犯人が逮捕されました。逮捕した刑事は、この2人はもっと凶悪な事件の犯人だと疑っています。

そこで、次のような交渉を2人に投げかけました。

2人はそれぞれに、相手がどう考えるかと考え、自白するかどうか考えました。

相手が自白した場合

自分も自白したら5年、自白しなかったら10年

相手が自白しなかった場合

自分が自白したら1年、自白しなかったら2年

と、いうことは、相手がどちらを選んでも、年数が少ないのは、自白するだ!

結果、2人ともが5年の刑期となりました。

グレーヴァ香子先生のご専門は理論経済学です。まずは、どのような学問なのか、ゲーム理論でどのようなことが分析できるのかを伺いました。

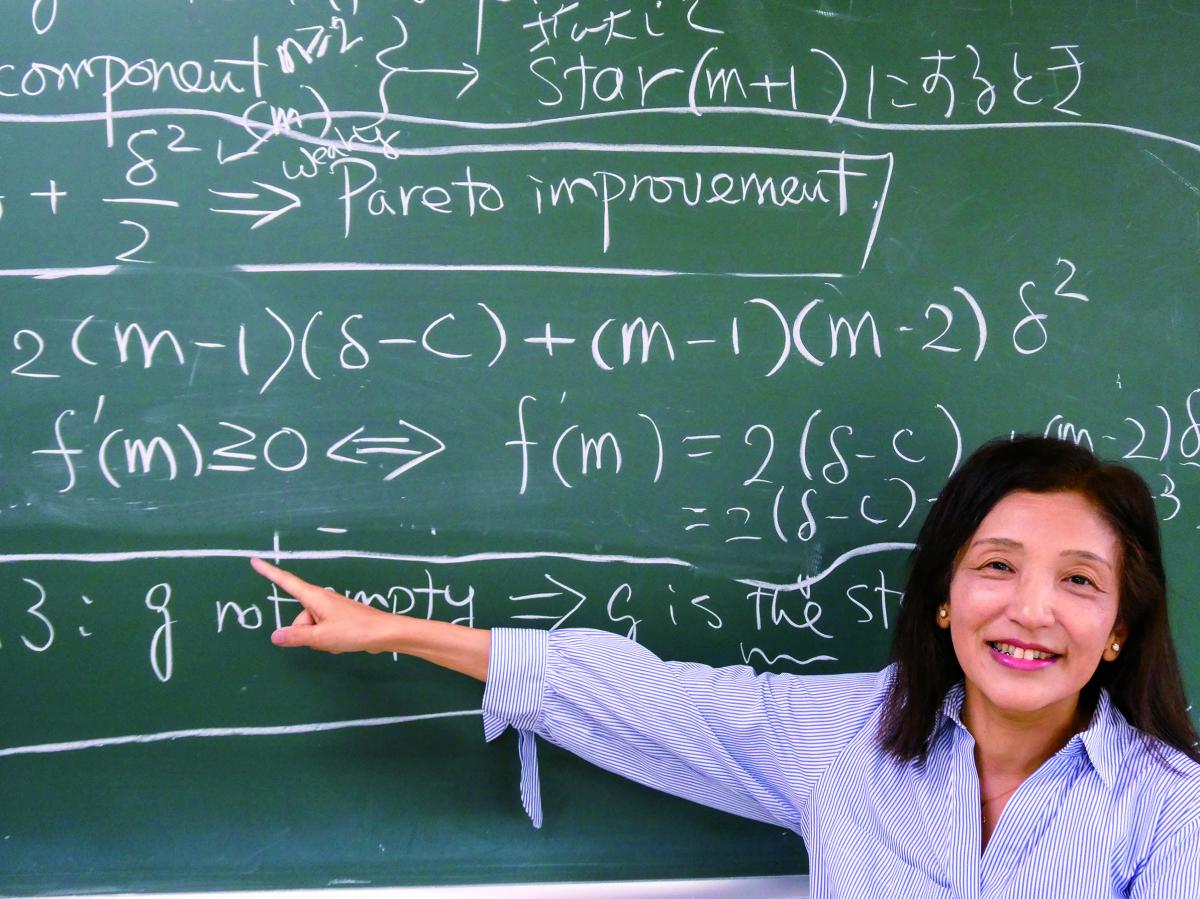

グレーヴァ香子(たかこ)先生

神奈川県生まれ。慶應義塾大学 経済学部 教授。

1986年慶應義塾大学経済学部卒業、88年同大学大学院経済学研究科修士課程修了、95年アメリカ合衆国スタンフォード大学Ph.D.取得。慶應義塾大学経済学部助手、同助教授を経て、現職。専門は理論経済学、特に非協力ゲーム理論およびミクロ経済学。女子中高生支援プロジェクトPath to Science for Girls(PSG)副代表を務める。

経済学とは、社会の経済の仕組みを研究する学問です。基本的には、物と代金を交換したり、労働と賃金を交換したりといった経済取引に関して、どのようにすればうまくいくのか、社会が良くなるのかが、長年研究されてきました。20世紀の初め頃までは、言葉だけで論理的に何が良いかを考えたり、これまでの歴史から分析したりする研究がほとんどでしたが、今では、数学やデータを使って分析する研究など、幅広い分野があります。

私の専門である理論経済学は、その名の通り、数学などを使って理論的に分析し、研究するものです。個人や企業などの個々の行動から社会を分析する「ミクロ経済学」と、国や社会全体といった広い視点で分析する「マクロ経済学」に分かれており、私は、ミクロ経済学を中心に研究しています。

ゲーム理論は、ミクロ経済学で多く使われている分析方法ですが、比較的新しいもので、生み出したのは経済学者ではなく、アメリカのジョン・フォン・ノイマンという天才数学者です。1930年代、第一次世界大戦が終わり、第二次世界大戦が始まろうとしていた不穏な時代に、社会問題を数学的に解明する理論をつくり出したのです。人々やグループ同士の対立、利害関係やその調整の落ち着き先を数学で分析しようというもので、もともとは数学の新しい分野として考え出され、その後、1944年に、経済学者オスカー・モルゲンシュテルンとの共著書『ゲームの理論と経済行動』によって確立されました。

アメリカでは、1970年代頃からゲーム理論が経済学者に注目されるようになり、日本の経済学界に入ってきたのは1980年代になってからです。ちょうど私が大学院への進学を考えていた頃に、教授に「今はゲーム理論という新しい分析方法があって、これを使えば、もっといろいろなことが調べられるよ」と聞き、学び始めました。日本のゲーム理論の歴史と、私の研究者としての歩みが重なっている感じですね。

それまでの経済学では、基本的に「価格」だけを見る人の行動を分析していました。消費者が何個買うかも、企業が何個売るかも、価格で決まるのだから、価格を分析すればいい、という考え方です。ですが、実際の人の行動には、価格だけではなく、商品の評判なども影響しますよね。ゲーム理論の誕生によって初めて、評判などの目に見えないものも分析することが可能になったのです。

とは言え、フォン・ノイマンが考え出したゲーム理論は枠組みのようなもので、中身、どのような状況をどのような数式にするかは、それぞれの研究者が考えなければいけません。まず、企業経営者や消費者、労働者といった登場人物が、どういう目的でどういう範囲で動くか、敵は誰か、などゲームのルールを設定します。そして、登場人物ごとに、戦略の組み合わせをどういう数値で評価するかを入れ込んだ数式を立てます。そこから*個別の最大化問題を解いて、「均衡」と言われる「全員が最適に反応している状態」を導き出すわけです。

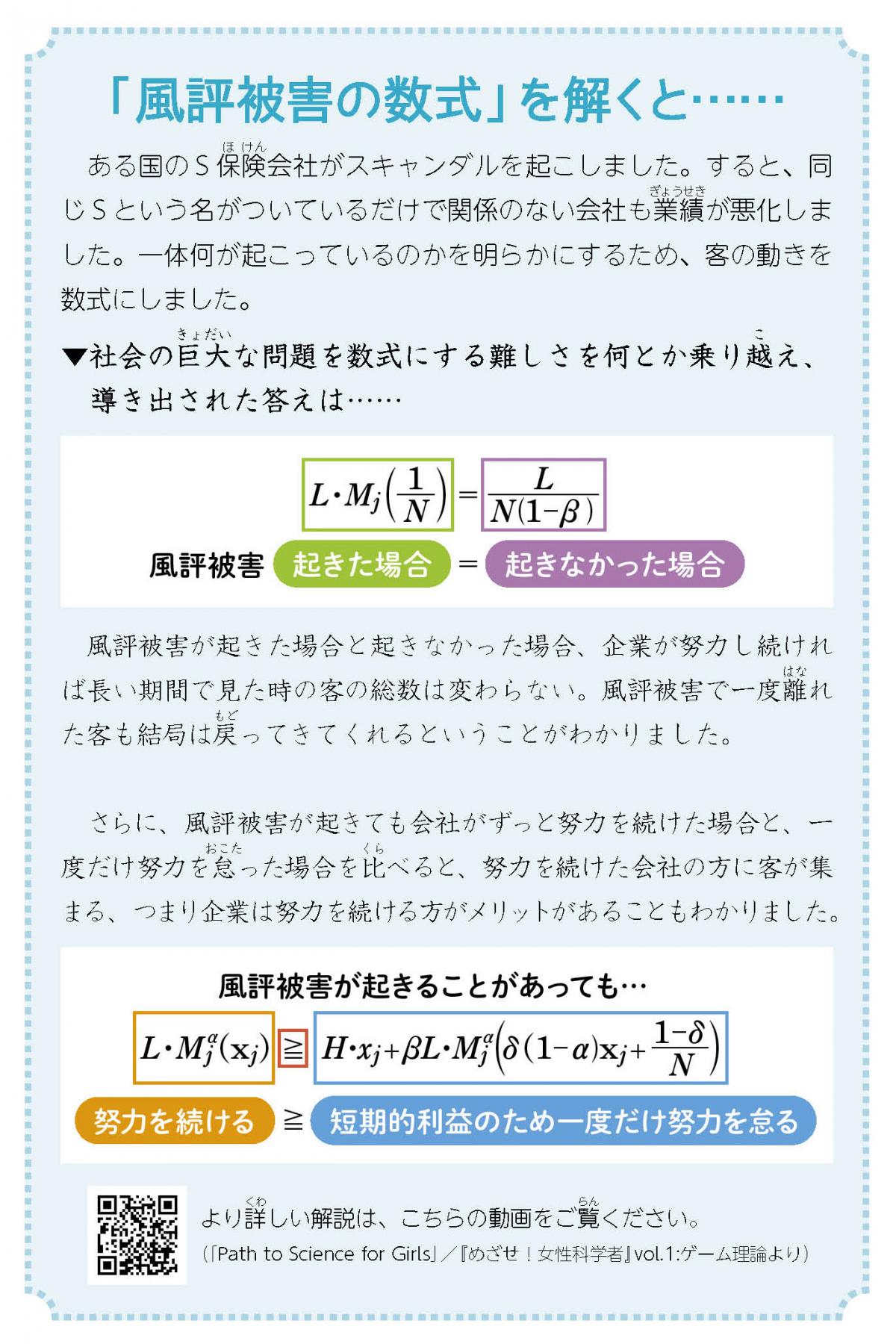

例えば私は、ゲーム理論を使って「風評被害」を調べたのですが、多くの企業と人の動きを分析する必要がありました。当然、登場人物は多く、動く範囲も広く、設定がとんでもなく複雑でしたので、とても難しかったのですが、根気よく取り組むことで、なんとか解明できました。

*各自の制約条件下で、その人の目的関数の値を最大にするような行動計画を求める問題。

「ゲーム理論」とは、違う目的を持つものがぶつかった時、何が起きるのかを数学的に解明するものです。フォン・ノイマンの時代は世界大戦という大きな対立でしたが、日常生活でも、売り手と買い手、ライバル会社同士など、ぶつかることはたくさんありますよね。学生に、最初に伝えることですが、ポイントは、相手の行動を予想して行動する、という点です。自分のやりたいことだけではなく、相手の立場も考えた上で、自分にとって一番良いものを求めよう、ということが数式になります。

グレーヴァ先生は、研究に興味がある女子中高生を支援する活動もされています。経済学に興味を持ったきっかけや、海外と日本の研究環境の違いなどについても伺い、関塾生の皆さんへのメッセージもいただきました!

現在、理論経済学者として、数学を用いた「ゲーム理論」を研究していますが、小学校に入学する時、教員をしていた母方の伯父が算数の本をたくさんくれて、その頃から算数に親しんでいたのだと思います。計算というよりは、問題の解き方、論理的な考え方をおもしろいと感じていました。

母のすすめで中学受験をし、神奈川県の中心部から離れたところに住んでいたので、通える範囲で一番レベルの高い学校をひとつだけ受けてみようと、横浜市のフェリス女学院を受験し、入学することができました。中高一貫校で大学まで受験がないので、のびのびと過ごさせてもらいました。私は、英語とスポーツを頑張ろうと決めて、バレーボール部に入りました。弱小チームだったので試合では負けてばかり、つらいことも多かったですが、同級生が次々と退部していく中、最後まで続けられたことは大きな自信になりました。

しかし勉強面では、英語以外の教科、特に数学は少しサボったらついていけなくなってしまいました……。英語以外には、様々な現象を論理的に説明する物理が大好きで、大学で理論物理学を学びたかったのですが、数学がこれでは無理だと悩んでいた時、興味を持ったのが経済学でした。

というのも、ちょうど進路について悩んでいた時期、部活で校外を走っていると、いつも平日の昼間に暇そうにしているおじさんたちを見かけました。今考えれば、船が着くのを待っていた港湾労働者だったのでしょうが、当時は、仕事がない人たちがこんなにいるなんて社会の大問題だと感じました。こうした問題は、経済学を使えば解決できるんじゃないかな、そういう意味では、経済学というのは、“社会の物理学”のようなものではないかなと思ったんです。

実際、慶應義塾大学の経済学部に入学してみたら、私が想像した通り、「理論経済学」は、社会問題を物理学同様、数学を使って解明する“社会の物理学”と言えるものでした。

また、大学では高校数学とは違う数学とも出会えました。位相数学と言って、中学数学でも習う証明問題を発展させたようなもので、計算が遅くても、じっくり論理的に考えれば解けるのです。サボった分を取り返すのは難しいけれど、これなら一から始められると思いました。理詰めで考えるのが大好きな私は、位相数学をきっかけにそのままスイスイと院に進学することとなり、博士課程は、日米共同運営のフルブライト奨学金でスタンフォード大学に留学しました。帰国後は慶應で助手の職に就き、今に至っています。

教鞭を執る傍ら、「Path to Science for Girls(PSG)」という女子中高生を支援するプロジェクトの副代表を務めています。代表の山本則子先生は、フルブライト奨学金で留学した時の同期生です。2019年頃に共通の友人のお葬式で再会し、これからの人生、悔いがないように、もっと社会に貢献していきたい、という話になりました。何ができるかを考えて、研究に興味がある女の子を助けよう、となったのです。

日本は欧米などに比べて女性の研究者の割合が少ないです。女子の高等教育進学率もOECD(経済協力開発機構)加盟国中、最下位です。ですが、研究者は女性にとって非常に働きやすい職業です。大学に職を得るのは大変ですが、就職さえできれば、男女の区別なく活躍でき、働く時間もかなり自由なのでワークライフバランスも取りやすいです。それに、今は、多様性が大切にされる時代ですよね。研究の世界でも同じで、性別や人種に偏りがないチームの方が、新しい発見を得られやすいということは、すでに多くの研究者が実感していることです。

ですから、研究職に興味がある女の子は、ぜひ挑戦してください!

▲慶應義塾大学で教鞭を執るグレーヴァ先生

現在の私の研究は、失業者対策などの社会問題を直接解決するものではなく、後に必要とする誰かのために個別の具体的な問題の解決に役立つ道具をつくっている、といった感じになります。何年経っても研究はとても楽しく、毎日、今日は何について考えようかとわくわくしています。解決すべき問題は世の中にまだたくさんありますので、これからもどんどん考えて新しい道具を創り出していきたいですね。

ですが、日本は、男性も含め研究者を目指して進学する人が少なく、修士課程まで進む学生でも、「就職に有利だから」という理由での進学が多く、大変もったいないことだと感じています。

それだけに、皆さんには、何より好奇心を大切にしてほしい、得意なこと、好きなことがあって、どこまでもやりたい、調べたいと思ったら、ぜひそのまま続けてほしい。そうすることで社会の新しい問題を解決できる力が身につくのだと思いますので。

一方で学校の勉強もやはり大切で、できない教科があると、私のように将来の選択肢が減ってしまうので、苦手な教科もサボらず頑張ってほしいと思います。

SEARCH

CATEGORY

よく読まれている記事

KEYWORD