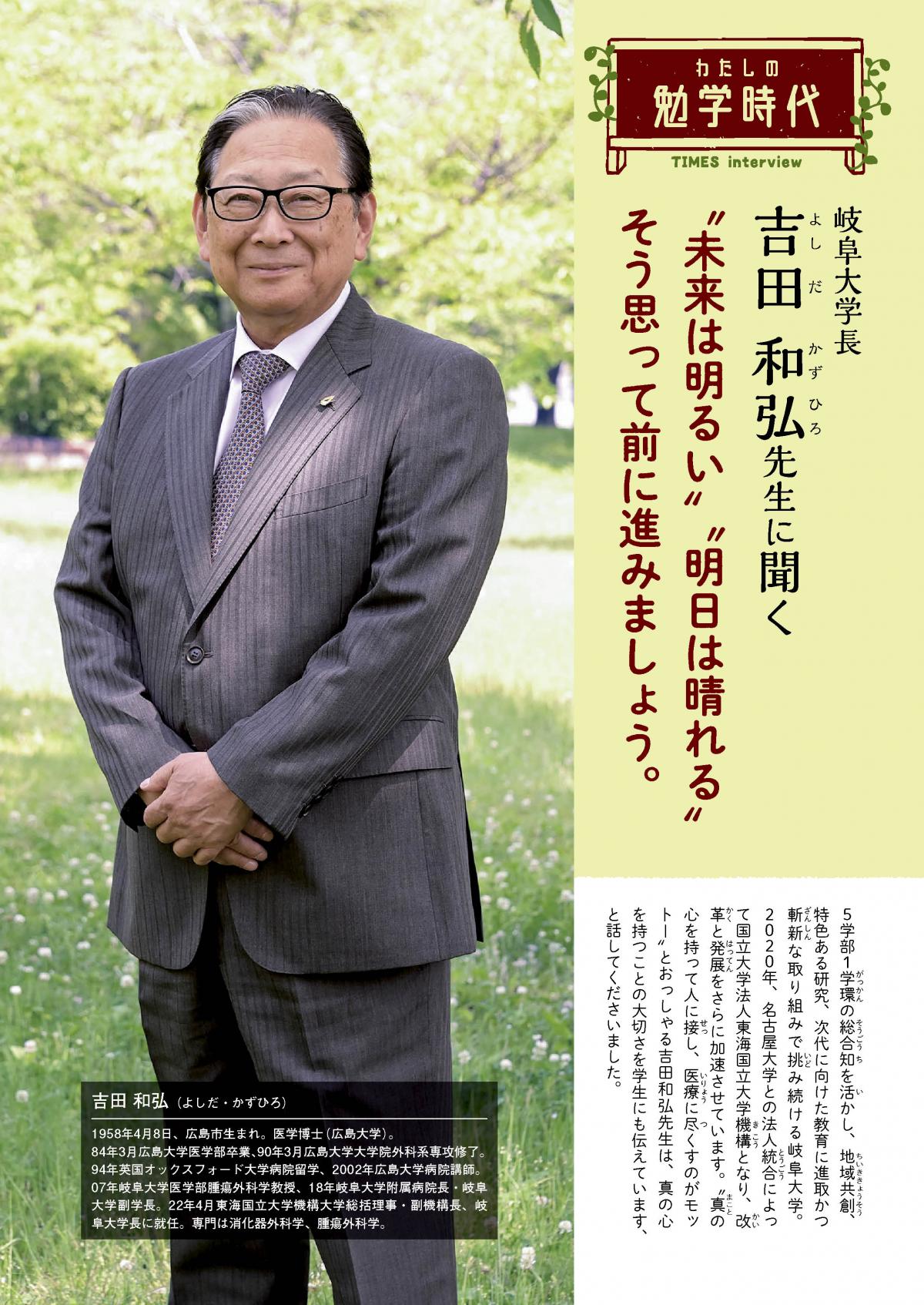

5学部1学環の総合知を活かし、地域共創、特色ある研究、次代に向けた教育に進取かつ斬新な取り組みで挑み続ける岐阜大学。2020年、名古屋大学との法人統合によって国立大学法人東海国立大学機構となり、改革と発展をさらに加速させています。“真の心を持って人に接し、医療に尽くすのがモットー”とおっしゃる吉田和弘先生は、真の心を持つことの大切さを学生にも伝えています、と話してくださいました。

【吉田 和弘(よしだ・かずひろ)】

1958年4月8日、広島市生まれ。医学博士(広島大学)。

84年3月広島大学医学部卒業、90年3月広島大学大学院外科系専攻修了。94年英国オックスフォード大学病院留学、2002年広島大学病院講師。07年岐阜大学医学部腫瘍外科学教授、18年岐阜大学附属病院長・岐阜大学副学長。22年4月東海国立大学機構大学総括理事・副機構長、岐阜大学長に就任。専門は消化器外科学、腫瘍外科学。

サラリーマンだった父の転勤で幼稚園の時に広島県から大阪府に移り、豊中市で6年間を過ごしました。遊びでは小学校の頃のことを鮮明に憶えています。特に夢中だったのは野球で、仲間と一緒に草野球をしたり、友達のお父さんに甲子園へ野球観戦に連れて行ってもらったり、楽しい思い出がたくさんあります。まわりはほとんどが阪神タイガースファンでしたが、広島出身の私はカープファン。でも当時は球団にはそれほどこだわらず、野球そのものを楽しんでいました。

もうひとつ忘れられない思い出は、小学6年の時に行った1970年の大阪万博です。当時は大阪から広島に戻っていたので、両親と大阪まで出向きました。現在開催中の大阪・関西万博には、今年5月に孫と訪れました。大阪で開催される万博に人生で2度も行けるとは思っていなかったので、幸せだと感じましたね。

小学生の頃は母が教育熱心でした。私はとにかく友達と遊びたい一心で、勉強なんてしたくない!という子どもだったのに、母に促され高学年から塾に通うことに……。そんな流れで中学受験をすることになり、私立の修道中学校に入学しました。

小学生の時は嫌々勉強していたものの、中学に通い始めるとクラスメイトに恵まれ、テスト前は友達の家で一緒に勉強するようになりました。授業で初めて触れた英語がとても新鮮でしたね。『NEW HORIZON』という教科書に載っていたロンドンのハイド・パークやダブルデッカー(2階建車両)のバスの写真を見て「絶対にイギリスに行く!」と海外に憧れを抱き、近隣の女子校の文化祭で英語劇を観て感激。クラブはESS(English Speaking Society)に入りました。かといって、中学から突如、勉強好きになったわけではありません(笑)。ひょうきんで活発な性格が幸いし、真面目で優秀な友達と、遊び好きな友達のどちらとも仲が良く、多方面からいろいろな刺激を受けて楽しい中学生活を過ごしました。

成績に関しては、定期テストの点数を友達とオープンにして競い合ったことがプラスに。友達より低い点数だと悔しいし、高いと「すごいな」と感心してもらえる――これがやる気につながりました。英語の他には数学も好きで、先生が「数学は考える科目じゃなく暗記科目だ!」と言ったことを真に受けて勉強すると、公式を使って問題を解くおもしろさに目覚め、テストでも高得点がとれるようになりました。

▲ESSの英語劇は、中3の文化祭で『アリババと40人の盗賊』を自分たちのオリジナル脚本で披露。劇以外では先生の勧めでスピーチコンテストに挑戦し、県内で2位に入ったことも。

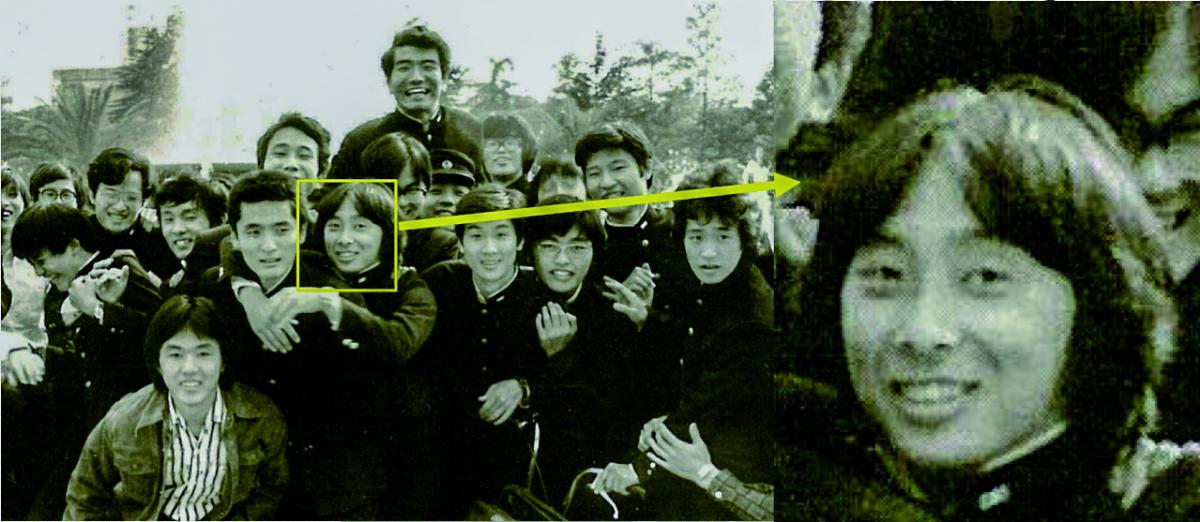

▲修道高校の卒業アルバムより(1977年)。

医学部への進学を考え始めたのは、高2で理系を選択した時です。英語が好きだったので外交官を目指そうかとも思いましたが、直接人の役に立てる職業に興味が湧き、患者さんを治して社会に貢献できる医者になろうと決めました。高校の成績は、1年の時に学年3位になったことで慢心したのか好成績を維持できず……。その学力を保つ努力をしていれば、現役で大学に合格できたかもしれません。

それでも高校3年間は決して手を抜いていたわけではなく、教科書と学校の副教材をベースに自分で参考書を購入して取り組み、数学は、数学科に籍を置いていた大学院生のもとに友達と通い、家庭教師スタイルで教わっていました。

1年浪人したものの、自分なりに努力した結果、広島大学の医学部に合格できました。入学後はいろいろなアルバイトに励み、クラブは全学でESS、医学部で卓球部に入り、掛け持ちで活動を。ESSでは1年の時にチームで西日本のディベートコンテストに出場し、準優勝を果たしました。

医学部は高学年になると臨床実習が組まれ、各診療科を順にまわります。消化器外科を専門にしようと思ったのはその時で、年々患者が増えていたがんに興味を持ったのがきっかけです。当時の固形がんの治療は外科手術が主流で、私も自分で執刀して病気を治し、患者さんに喜んでもらいたい、長生きしてもらいたいという強い思いを持っていました。

研修医として広島大学で臨床経験を積んだ後に大学院に進んだのは、がんの原因の解明に挑みたいと思ったからです。岐阜大学の第10代学長である黒木登志夫先生が書かれたがん遺伝子に関する著書を読んだことも、私を病理研究に向かわせる後押しになりました。がんの進行と抑制には遺伝子が関係しています。私が取り組んだのは、がん細胞が増殖する時の“アクセル”と、抑制する“ブレーキ”が作用するメカニズムを遺伝子レベルで解明すること。英国のオックスフォード大学に留学してからも研究に打ち込みました。

今、がんの標準治療に用いられる分子標的薬は、こうした基礎研究があって開発されたものです。私も長年基礎研究に携わりながら、その時々における最先端技術を駆使して低侵襲の腹腔鏡手術や手術支援ロボットを活用した治療を行ってきました。約20年かかって新しい治療法を開発し、治療の教科書とも言えるガイドラインの更新につなげることもできました。外科医として悔いは全くありません。

▲どんな分野でも、基礎研究なしには社会貢献や社会実装につながりません。今やっている勉強や研究が将来どう役立つのかすぐに見えなくても、地道にコツコツと続けることが大切です。

岐阜大学は、2020年4月に名古屋大学と法人統合し、東海国立大学機構として数々の実績を上げつつあります。地域中核大学の新しい発展モデルとして注目される中で掲げたのが、《ミ・ラ・イ・エ構想》(Migration、Laboratory、Innovation、Education)です。「産業・まちづくり」「ものづくり・食づくり」「医療づくり」「人づくり」の分野で、ステークホルダーとの共創のもと社会に貢献し、その成果が地域を変えていく――この好循環を《ミ・ラ・イ・エ構想》と名づけ、本学の価値創造モデルと位置づけています。

その基盤として重視しているのが、「ライフサイエンス」「ものづくり」「環境・エネルギー」の3領域です。地域に軸を置きながらグローバルに活躍できる人材の育成を目指すとともに、本学の5学部1学環が一丸となり、新たな産業と社会価値の創出につながるイノベーションを起こすための教育・研究を実践しています。

10代の皆さんに伝えたいのは、“未来は明るい”ということです。今やっていることがうまくいかなくても、何度もつまずいても、「いつか必ずうまくいく」「明日は晴れる」と思って前を向いて頑張りましょう。これまでを振り返ると、小学生の頃は勉強が大嫌いだったのに、その時々で“来たバス”に乗って歩みを進める中で、チャンスに恵まれたり、人との出会いがあったりしました。乗ったバスがいろいろな所を回ってくれたおかげで、外科医として満足のいく結果を残すこともできました。皆さんもこれからの人生で岐路に立ったら、とりあえずは来たバスに乗ってみてください。逃すともう二度と来ないかもしれません。行き先は乗ってから考えても遅くはありませんよ。

SEARCH

CATEGORY

よく読まれている記事

KEYWORD