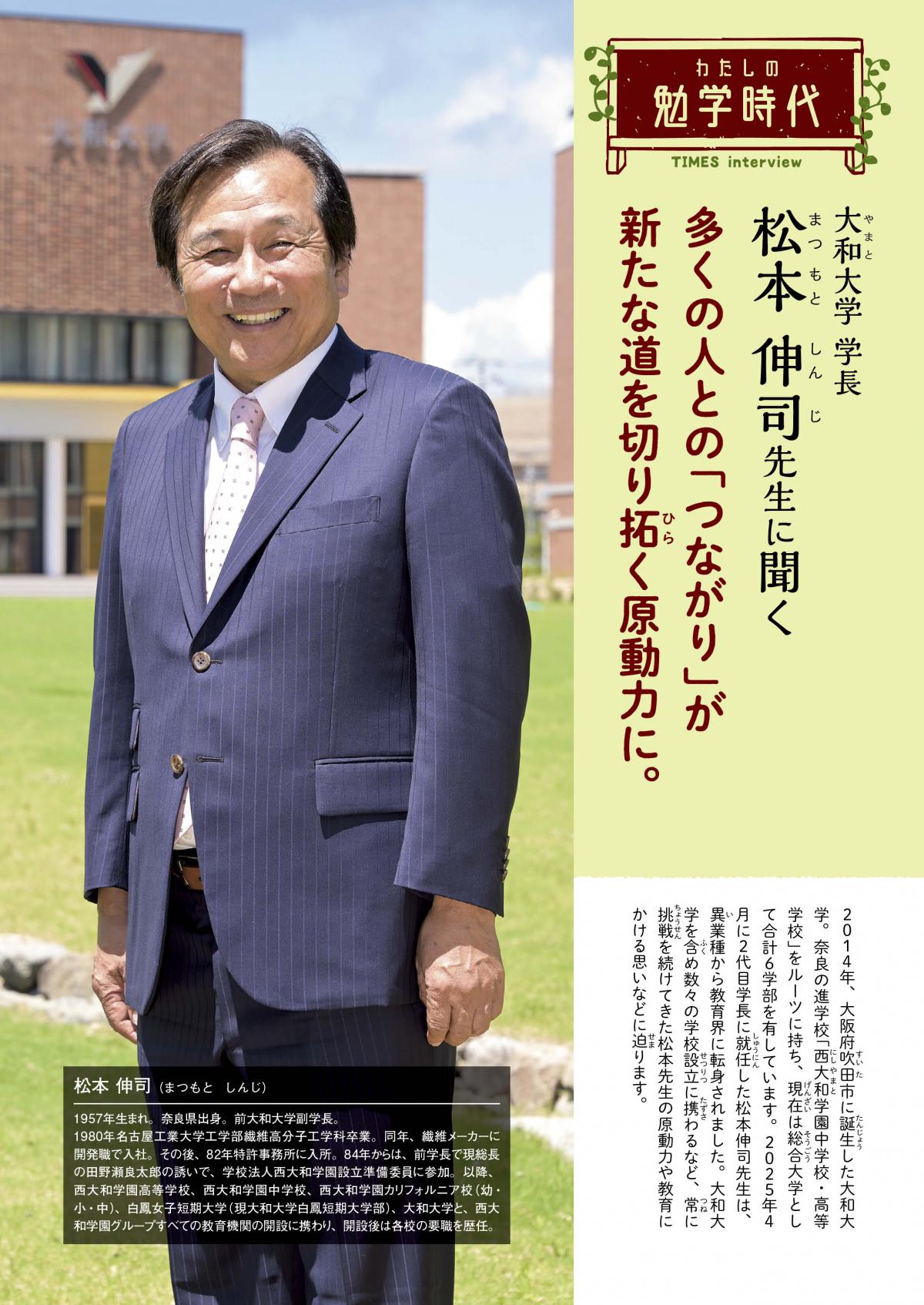

2014年、大阪府吹田市に誕生した大和大学。奈良の進学校「西大和学園中学校・高等学校」をルーツに持ち、現在は総合大学として合計6学部を有しています。2025年4月に2代目学長に就任した松本伸司先生は、異業種から教育界に転身されました。大和大学を含め数々の学校設立に携わるなど、常に挑戦を続けてきた松本先生の原動力や教育にかける思いなどに迫ります。

【松本 伸司(まつもと しんじ)】

1957年生まれ。奈良県出身。前大和大学副学長。

1980年名古屋工業大学工学部繊維高分子工学科卒業。同年、繊維メーカーに開発職で入社。その後、82年特許事務所に入所。84年からは、前学長で現総長の田野瀬良太郎の誘いで、学校法人西大和学園設立準備委員に参加。以降、西大和学園高等学校、西大和学園中学校、西大和学園カリフォルニア校(幼・小・中)、白鳳女子短期大学(現大和大学白鳳短期大学部)、大和大学と、西大和学園グループすべての教育機関の開設に携わり、開設後は各校の要職を歴任。

生まれは奈良県五條市で、両親と姉、祖母との5人暮らしでした。父は教育に無頓着で、夜勉強していると「電気を消して早く寝ろ」とよく怒られました。そのため、早朝に近くを流れる吉野川の河原に座って勉強する習慣がつきました。特に夏は涼しくて快適でしたね。当時よく勉強していたのは数学です。パズル感覚で、楽しみながら問題を解いていました。一方、社会科のような暗記科目は苦手でした。

中学での成績は、いつも学年で3番以内だったのですが、高校に進学すると50番くらいまで落ち、より一層、勉強するようになりました。一番のモチベーションはライバル視している同級生の順位を上回ること。最終的には、学年で5番以内に入る成績まで上がりました。といっても、ひとりガリガリと机に向かって勉強していた記憶はないんです。いつも家族が集まるちゃぶ台で勉強していましたし、父親には「ウナギを捕りに行くぞ」と夜に連れ出されるし……(笑)。そこで身につけたのが、通学中など日常の隙間を見つけて勉強する術でした。皆さんも、問題集や単語帳を持ち歩き、隙間時間に勉強してみてください。机に向かって勉強する時とはまた違った感覚で頭に入って来ますよ。

▲家に参考書や問題集が充分になく、高校からの帰り道、本屋で立ち読みして問題を解いていましたね。

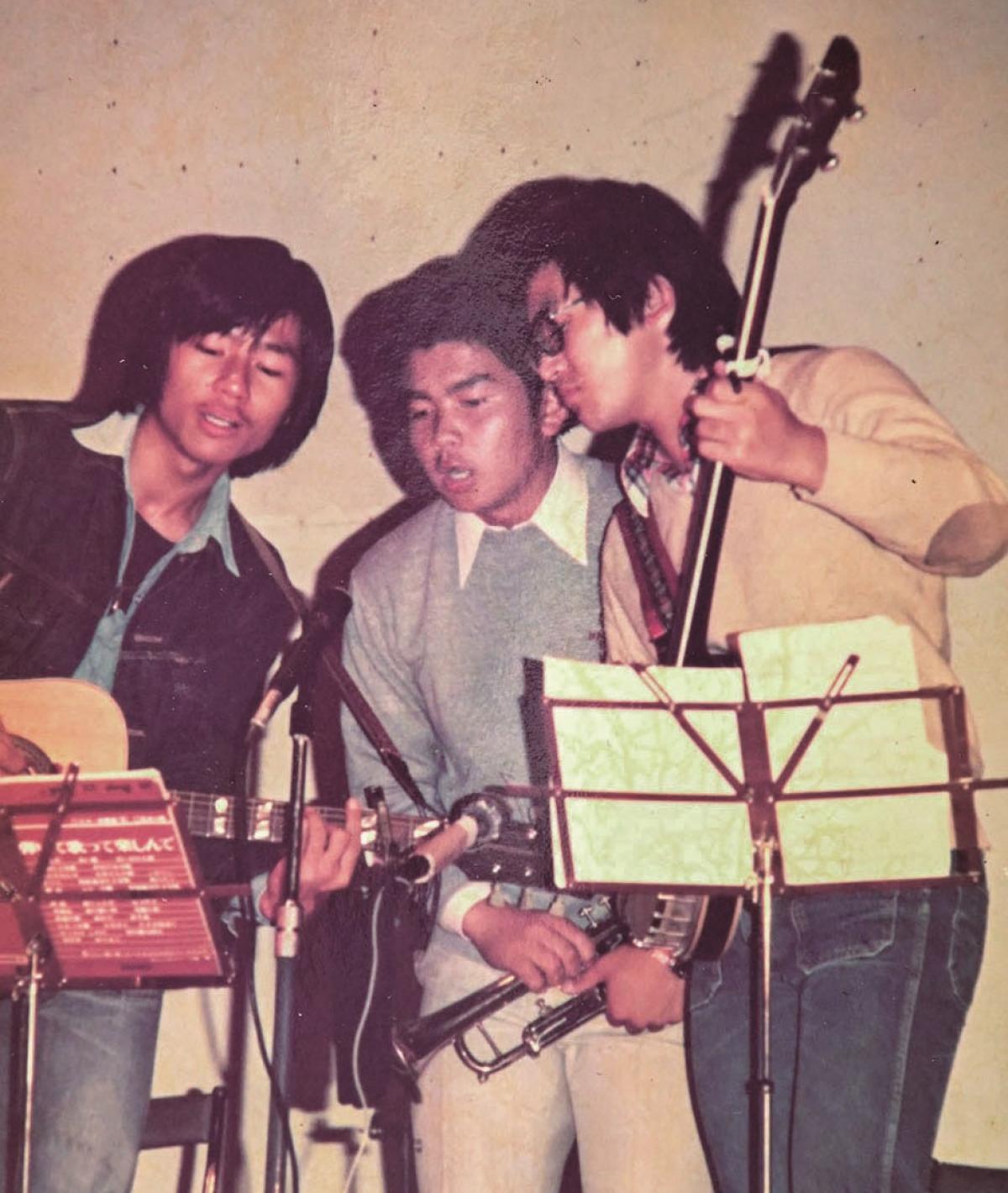

部活動は、中学から高校まで吹奏楽部に入っていました。同じく吹奏楽部だった姉のサックスを吹く姿がカッコよくて。ただ、体が大きかったためか、金管楽器の中で最も大きいチューバの担当に。本当はトランペットを吹きたかったんですけどね。

大学は自分から「行かせてほしい」とお願いし、「国公立なら」という条件付きで許可を得ました。ただ、第一期に受験した大阪大学には手が届かず、第二期で受験した名古屋工業大学工学部に合格。名工大は国公立では珍しく、社会科のテストがなかったことが幸いしました。工学部では繊維高分子工学科に入り、様々な繊維を構成する高分子(ポリマー)の研究に携わっていました。生活費は自分で捻出していたので、学業以外の時間はアルバイト三昧。塾の講師、家庭教師、弁当屋の店員など、いくつもの職を経験しました。

▲高校時代の松本学長(左)、アルバイトで貯めたお金でギターを買い、友人と文化祭のステージに上がったり、知り合いの喫茶店でビートルズなどの曲を演奏したりしていました。

大学卒業後は、毛織メーカーに入社しました。開発者として羊毛の染色などに従事していたのですが、薬品で両手の皮膚を傷めてしまい転職することに。次の職場は、大阪の特許事務所です。開発者時代、特許の申請などを弁理士さんに手伝ってもらっているうちに、特許で発明を守る仕事に興味を持ったからです。

事務所で働きながら、弁理士資格の取得を目指していたのですが、2年ほどが経った頃、前学長で西大和学園の創立者・田野瀬良太郎との出会いが大きく人生を変えます。当時、田野瀬は県会議員を務めており、高校生の数は増えているのに県内の高校が足りていない現状を知り、新高校の設立を目指していました。そのため、田野瀬と同じ五條市出身で名工大の卒業生である私を訪ねてきて、「学校をつくるから手伝ってほしい」と言うのです。私はこの申し出に「ええよ」と軽く答えました。学校といっても私塾のようなもので、それなら塾講師の経験があるので、特許事務所に勤務しながら手伝えると思ったからです。しばらくして、田野瀬が、本当に「高校」を設立するつもりだということに気づいてから、弁理士事務所を退職し、田野瀬の自宅で机を並べて、高校設置準備の仕事に取りかかりました。資金調達、地主との交渉、県への申請など、事務的な作業は私が担当しました。校舎の建設工事が始まると、工事現場の端に高校設置準備室が置かれ、スタッフも5人に。生徒募集や入試準備を開始し、1986年、西大和学園が設立され、同時に西大和学園高校が開校しました。

弁理士を目指していた私が、高校設立という未知の世界に進んだ理由は“貴重な経験”だと感じたからです。不安もありましたが、それ以上に、大きな事業への好奇心の方が勝っていました。加えて、同郷の名工大の同窓生という田野瀬との縁も、新たな道への後押しになりました。

▲「高校設置準備室」のメンバーと。後列右端が田野瀬良太郎総長(当時 県会議員)、その左隣が松本学長(当時 28歳)。

西大和学園高校の設立以降、次々と新しい学校の立ち上げに関わり、日本やアメリカ、アジア諸国を駆け回ります。最初は、西大和学園中学です。進学校を目指すため、高校設立から2年後には中高一貫体制を整えました。そして、中学の修学旅行でロサンゼルスを訪れた際、現地の日本企業の団体の方から「日本人社員の子どもたちに日本の教育を受けさせたい」と依頼を受けます。西大和学園の英語教員を現地に派遣し、すぐに日本人学校の設立に取りかかりました。私は毎月1週間ほど滞在し、場所探し、州への申請、生徒と現地スタッフの募集を進めました。2年後には、小学5年生から中学2年生までが通える日本人学校を開校。最初の2年間は、校長としてロサンゼルスで暮らしました。

その後、日本で短期大学をつくることになり、帰国して陣頭指揮をとることに。ところが当時、短大設置認可を得るには「定員の3割は留学生に」という条件があったことから、留学生確保のために再び海外へ赴きます。結局、短大設立後も含めて延べ5年間、毎年10か国ほどのアジア諸国を飛び回っていました。そしていよいよ、2010年に大和大学の設置のための準備室長に就きます。京都から西宮までのJR沿線の土地を約200か所見て回った結果、吹田市に土地を見つけ、所有者のJR西日本と交渉を始めました。こうして2014年、大和大学が開校。10年を経た今、6千人の学生を有する総合大学へと成長しました。これからの10年は、特に関東圏での認知の拡大と、教育・研究内容のさらなるレベルアップを図り、「東の早慶、西の大和」を目指していきます。

▲少子化が急速に進む中での開学でしたが、「早慶に並ぶ大学」という明確な目標を掲げることで、教職員が一枚岩となって邁進できる──それが本学の強みであり、順調の秘訣です。

これまで教員経験もなく、教育業界の出身でもなかった私が数々の学校設立に力を発揮できたのは、業界の慣例や常識にとらわれず、自由な発想で行動できたからだと思っています。そして、それ以上に大きな力となったのが、人との「つながり」です。

日本人学校の設立を依頼された方は奈良出身で、西大和学園をご存じだったため私達の宿泊先を訪ねて来られました。また、この日本人学校が移転を余儀なくされた際、学校建設の許可を移転先の近隣住民に説明し取ってくれたのは、校長時代に交流のあった現地邦人の方々でした。田野瀬を筆頭に、こうした様々な人との出会いとつながりが、新たな道を切り拓く際のきっかけ、原動力となってきました。どうか皆さんも、積極的に周囲の人や社会と関わり合ってみてください。その中で、次第に自分の考えや目標が見えてくるはずです。大学も高校も合格はゴールではなくスタートです。そこからどう進んでいくのか、たくさんの人との関わりの中で見つけ出してください。

SEARCH

CATEGORY

よく読まれている記事

KEYWORD