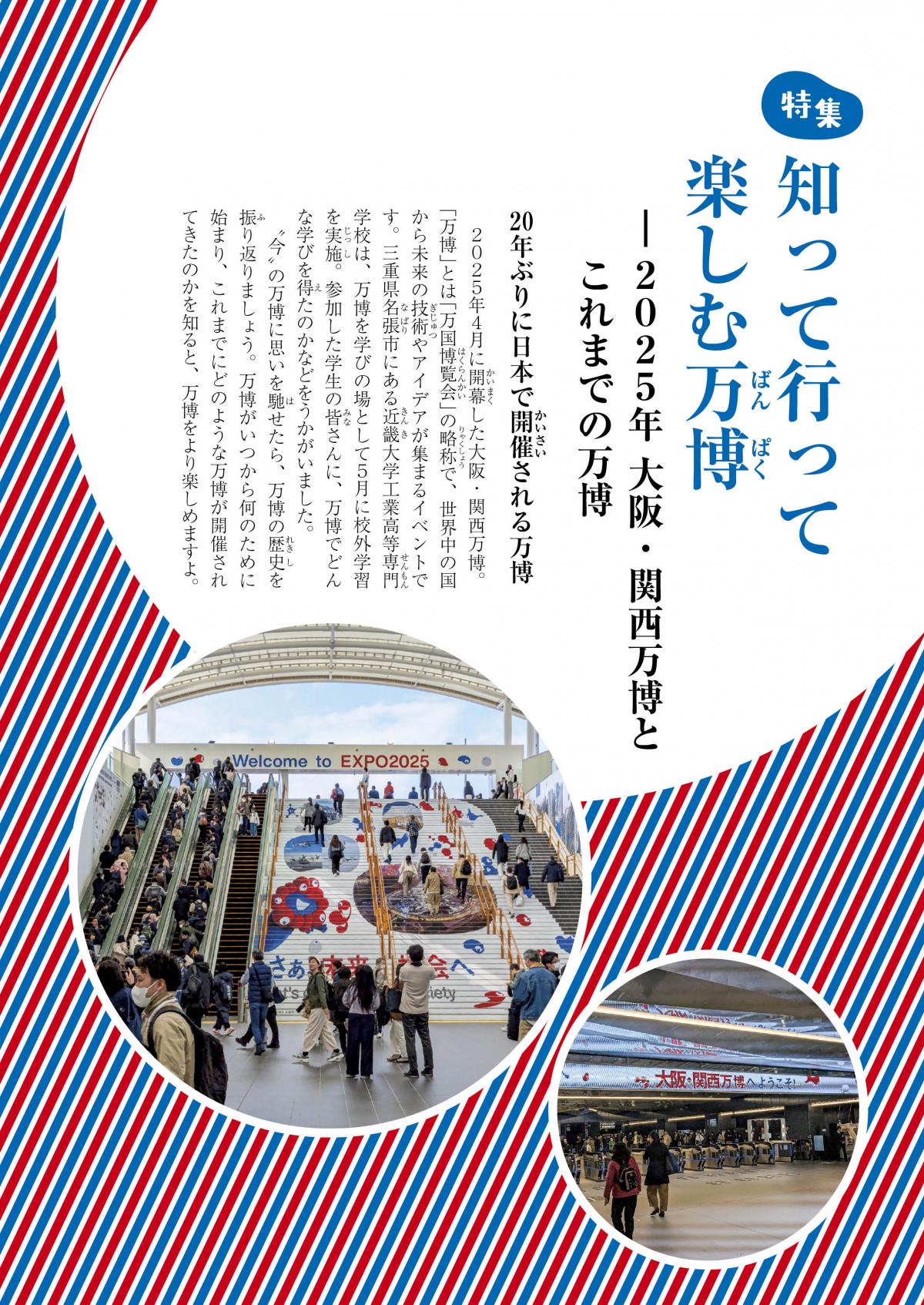

2025年4月に開幕した大阪・関西万博。「万博」とは「万国博覧会」の略称で、世界中の国から未来の技術やアイデアが集まるイベントです。三重県名張市にある近畿大学工業高等専門学校は、万博を学びの場として5月に校外学習を実施。参加した学生の皆さんに、万博でどんな学びを得たのかなどをうかがいました。

“今”の万博に思いを馳せたら、万博の歴史を振り返りましょう。万博がいつから何のために始まり、これまでにどのような万博が開催されてきたのかを知ると、万博をより楽しめますよ。

大阪・夢洲で開催中の「大阪・関西万博」のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。その未来社会を担う学生の皆さんに万博の感想をうかがいました。話を聞いたのは、近畿大学工業高等専門学校で目標に向かって進む6人。万博で見たり感じたりしたことを自らの学びにどう活かしたいか、万博で楽しかったことなどを教えてもらいました。

♦Z・Aさん(総合システム工学科 機械システムコース3年生/学生会副会長)

マレーシアパビリオンでは、本物かと思うほどリアルな食品サンプルで地元の料理が再現されていて、びっくりしました。初めて知る料理もあって、食欲だけでなく、海外の食文化への興味もそそられました。

韓国パビリオンでは、スタッフの方がすごく流暢な日本語で話しかけてくださり、そのやりとりがとても楽しかったことが印象に残っています。

万博で感じたのは、外国の文化を知ったり、海外の人と触れ合ったりすることの大切さです。将来は自動車関連の技術者を目指していて、そうした分野でもこれからは様々な国の人とのコミュニケーションが必要になるはずです。その時のためにも、苦手な英語をもっともっと勉強して、海外の人たちとコミュニケーションがとれるようになりたいと思いました。

♦H・Mさん(総合システム工学科 一般コース1年生)

将来は、住宅のインテリアに関わる仕事に就きたいと思っています。そんな私にとって今回の万博は、自分では考えもつかないようなユニークな建物をいっぱい見ることができたので“デザインの多様性”を知る良い機会になりました。

「マレーシア館」の建物は、数えきれないくらいの竹の棒で覆われていて、発想がおもしろいなと思いました。「スペイン館」はパビリオンの壁面が階段になっていて実際に上れるという、これも見たことのない建物でした。こうした奇抜なデザインを思いつくには、物事を多面的にとらえたり、考え方をいつもと変えたりすることが大切なのだろうなと思いました。実を言うと、万博に行く前はまったく興味がなかったのですが、今は行って良かったと思っています。

♦F・Yさん(総合システム工学科 一般コース1年生)

中学生の頃から将来は一級建築士になりたいと思い、今、建築関係の勉強をしています。万博は、下調べをまったくせずにノープランで参加しましたが、想像していた以上に楽しめました。

海外のパビリオンは、それぞれ独特の雰囲気があり、本当にその国を訪れたような感覚になりました。建築士を目指しているので、外からパビリオンを眺めているだけで楽しかったし、勉強にもなりました。日本では見られない色使いや、街中では見ない不思議な形の建物もおもしろかったのですが、私は「カナダ館」のように白一色で、直線的で、シンプルなパビリオンに惹かれました。いつか自分もそんなカッコいい建物を設計してみたいと思いました。

ちなみに、UAE(アラブ首長国連邦)のパビリオンスタッフのお兄さんが、とってもイケメンでした!

♦T・Yさん(総合システム工学科 一般コース1年生)

私は3Dの映像を観るのが好きで、いつかは自分でも多くの人を惹きつける映像をつくってみたいと思っています。そのため「トルコ館」や「韓国館」など、最新の映像技術を体験できたパビリオンが印象的でした。モニターが、普段観ているものとは比べものにならないほどの大きさで、そのスケール感にまずびっくり。日常では味わえない迫力ある映像に感動しました。

大屋根リングも、テレビで観た時は「丸いなあ」としか思いませんでした(笑)。でも、実物を見た時、柱や屋根などすべてが大きくて、これもテレビでは感じられない迫力がありました。

買い物では、日本茶が大好きなので「かぶせ茶」という初めて聞くお茶を買ったら、学校がある三重県が産地のお茶だと後で知りました。日本のことも勉強になりました(笑)。

♦F・Iさん(総合システム工学科 一般コース1年生)

一番気に入ったパビリオンは「インド館」です。ハスの花の外観が斬新で、色も薄いピンクでかわいかったです。館内には、インドで採れる様々な形をしたカラフルな鉱物が展示されていて、とてもきれいでした。

「クウェート館」の蝶の羽のようなシルエットも印象的でした。夜になるとライトアップされるそうなのですが、今回は昼過ぎまでしかいなかったので見られませんでした。でも、近いうちに祖父母とまた行く予定なので、その時は絶対にライトアップされた美しい姿を見たいと思います!

お土産では「トルコ館」で買った現地の伝統的なお菓子「バクラヴァ」が一番です。薄いパイ生地が何枚も重なり、ナッツやシロップの甘い味とサクサク食感が合わさって最高でした。あと、トルコの陶器のお皿や猫の置物なども日本ではあまり見ないデザインでかわいかったです。

♦T・Mさん(総合システム工学科 一般コース1年生)

万博に関しては、ネットなどであまり良い話を聞いていなかったこともあって、最初はそれほど興味はありませんでした。でも、学校から行けることになったので参加してみたところ、思った以上に楽しく、やっぱり自分の目で確かめることが大切だと思いました。

話題の大屋根リングは階段で上がるのだと思っていて、体力に自信のない私は不安でしたが、実際はエレベーターもエスカレーターもあったし、一周を回りきらないといけないわけではなく、途中でも下りられたので安心しました(笑)。当日は天気も良く、大屋根リングから眺めた海はとてもきれいでした。

これから建築の勉強をしていきたい私にとって思いがけず勉強になったのが、未完成のパビリオンです。珍しい形の建築物が建てられている最中の様子はなかなか見られないので、将来の参考にしたいと思いました。

「大阪・関西万博」を訪れた学生は、大いに感性を刺激され、これからの学びに活かしたいと語ってくれましたが、改めて万博とはどのようなものなのか、決まりや仕組みを知り、これまでの歴史を見ていきましょう。

「万国」はあらゆる国のことで、「博覧会」は技術や文化などを集めて公開する催しのことです。国際博覧会とも言います。英語のexposition(博覧会)から、EXPOとも呼ばれています。現在の万博は、1928年に発足し、フランス・パリに本部を置く博覧会国際事務局(BIE)の承認のもと、国際博覧会条約に基づいて開催されます。

条約によると、2か国以上の国が参加し、教育を目的とする催しで、文明の必要に応じて人類が達成した進歩もしくは将来の展望を示すもの、とされています。世界中から人やモノ、地球規模の課題に取り組むための英知が集まり、新しい技術や商品が生まれるきっかけになります。

現在の万博は、開催期間が最大6か月で幅広いテーマを扱う登録博覧会と、最大3か月で特定のテーマを扱う認定博覧会の2種類があります。2つの登録博覧会は少なくとも5年以上の間隔を置き、認定博覧会は登録博覧会の間に1つだけ開催できます。

開催地は、加盟国の投票によって決まります。2025年の万博は、大阪(日本)の他に、バクー(アゼルバイジャン)とエカテリンブルグ(ロシア)が立候補していました。次の2030年の開催地は、リヤド(サウジアラビア)に決定していますが、ロシアとウクライナも立候補していました。

近代の博覧会の始まりは、1475年にフランス国王ルイ11世がイギリスのロンドンで開催したフランス物産展だと言われています。当時のヨーロッパの都市は人口が増え、商業や交通が発達し、人々が集まってモノを売る「市」が盛んに開かれていました。この市の規模が大きくなったものがパリやロンドンで開催され、次第にヨーロッパの他の国でも度々行われるようになっていったのです。

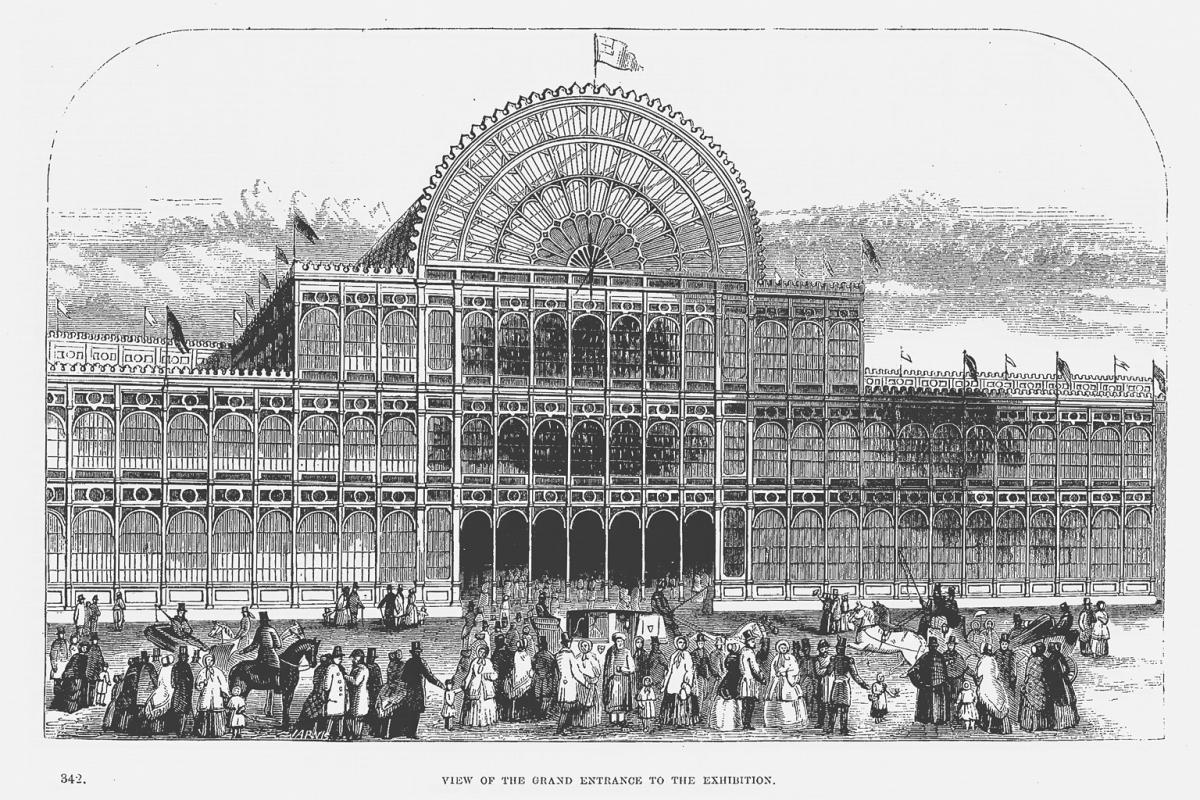

そして、世界初の万博は、1851年にロンドンで開催されました。産業革命により「世界の工場」と呼ばれるほど産業を発展させたイギリスの国力を世界に示すものでした。34か国が参加し、総来場者数は約604万人で、当時のイギリスの総人口の約3分の1にあたり、大成功を収めました。

▲第1回ロンドン万博の会場となった「クリスタルパレス(水晶宮)」 写真:国立国会図書館

その後、19 世紀の終わりから20世紀の初めにかけて万博が流行し、ヨーロッパだけではなく、アメリカやオーストラリアでも次々に開催されました。1年間に複数回開催されるなど、万博の数があまりに増えすぎたため、開催国や参加国の負担が大きくなりました。

そこで、万博の内容や期間を調整しようという動きが起こり、1928年にパリで国際会議が開かれ、国際博覧会条約を制定、博覧会国際事務局(BIE)が発足しました。発足当初は、ヨーロッパを中心に31か国しか加盟していませんでしたが、現在では184か国が加盟しています(2025年5月時点)。

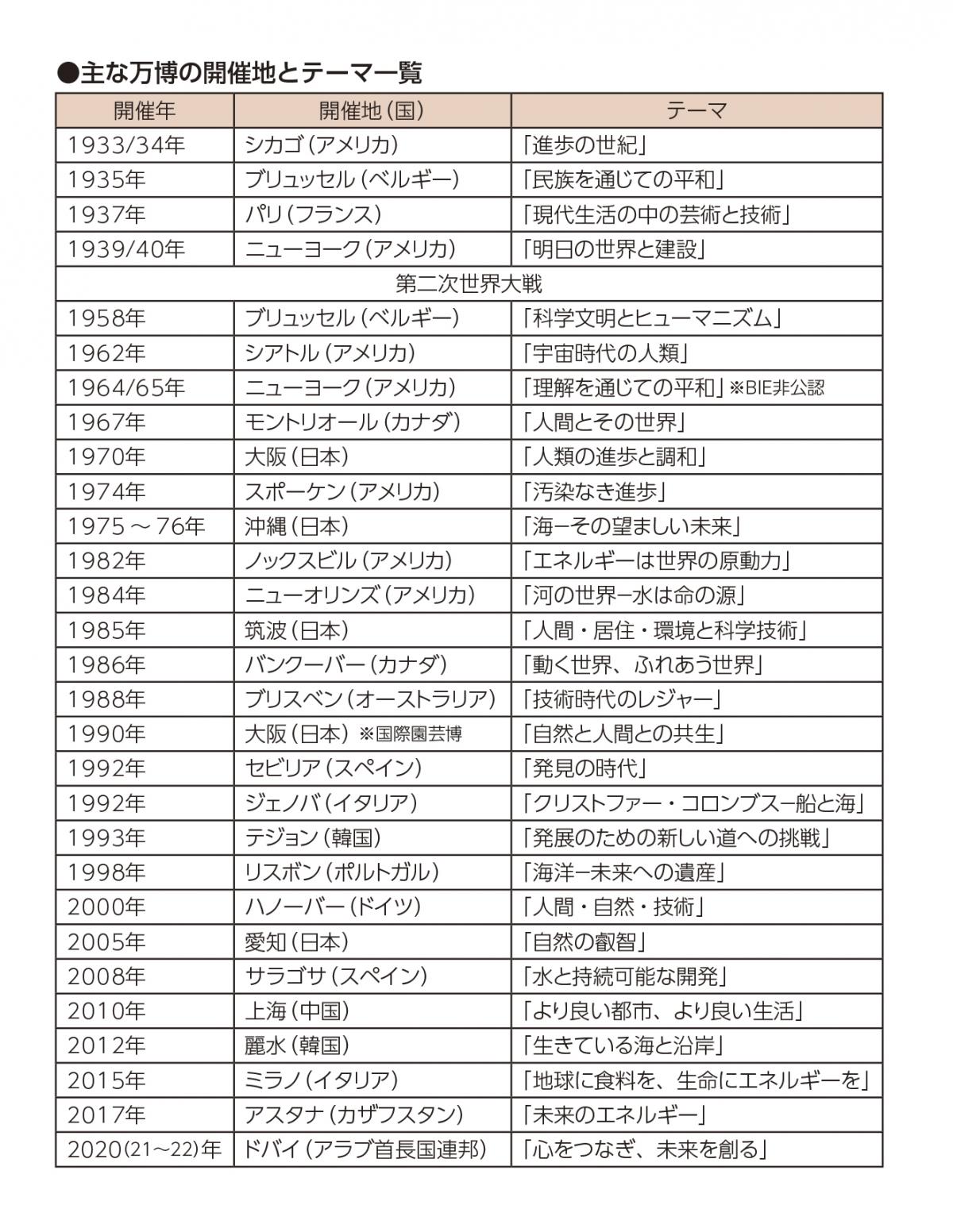

初期の万博は、最新技術や優れた芸術作品などを展示することで、国力を示すために開かれていました。しかし、BIEの発足後、1933年のシカゴ万博からは、参加国が思い思いにアピールするのではなく、共通のテーマが設けられるようになりました。これまでのテーマから当時の世界を伺うことができます。(下記テーマ一覧参照)

万博と日本 次に、日本が参加した万博や、日本で開催された万博を見ていきましょう。

日本が初めて参加した万博は、1867年のパリ万博です。江戸幕府と薩摩藩・佐賀藩が参加しました。現在、“一万円札の顔”である渋沢栄一も参加し、最先端の技術や文化に感銘を受けています。

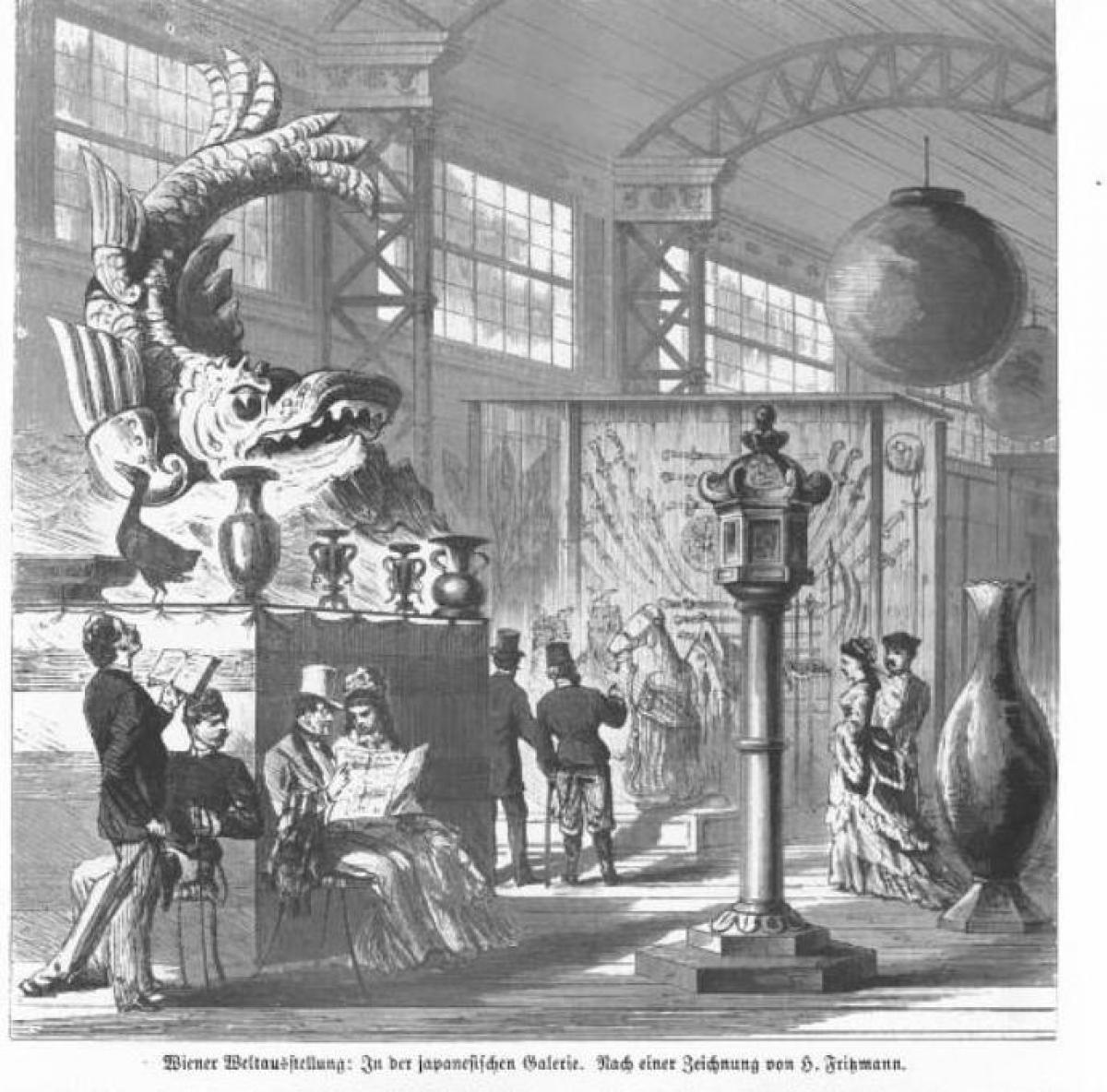

明治政府が国として正式に参加したのは、続く1873年のウィーン万博です。浮世絵をはじめ、日本の美術工芸品の展示は大きな注目を集め、ヨーロッパにジャポニズムと呼ばれる日本ブームを巻き起こしました。

▲クロード・モネの1876年の作品『ラ・ジャポネーズ(着物を着たカミーユ)』。当時、「ジャポニズム」がフランスで大流行していたことがよくわかります。

▲ウィーン万博の日本展示

産業館に、名古屋城の金鯱、鎌倉大仏の模型など日本的で精巧な美術工芸品を中心に展示、大いに評判となりました。

SEARCH

CATEGORY

よく読まれている記事

KEYWORD