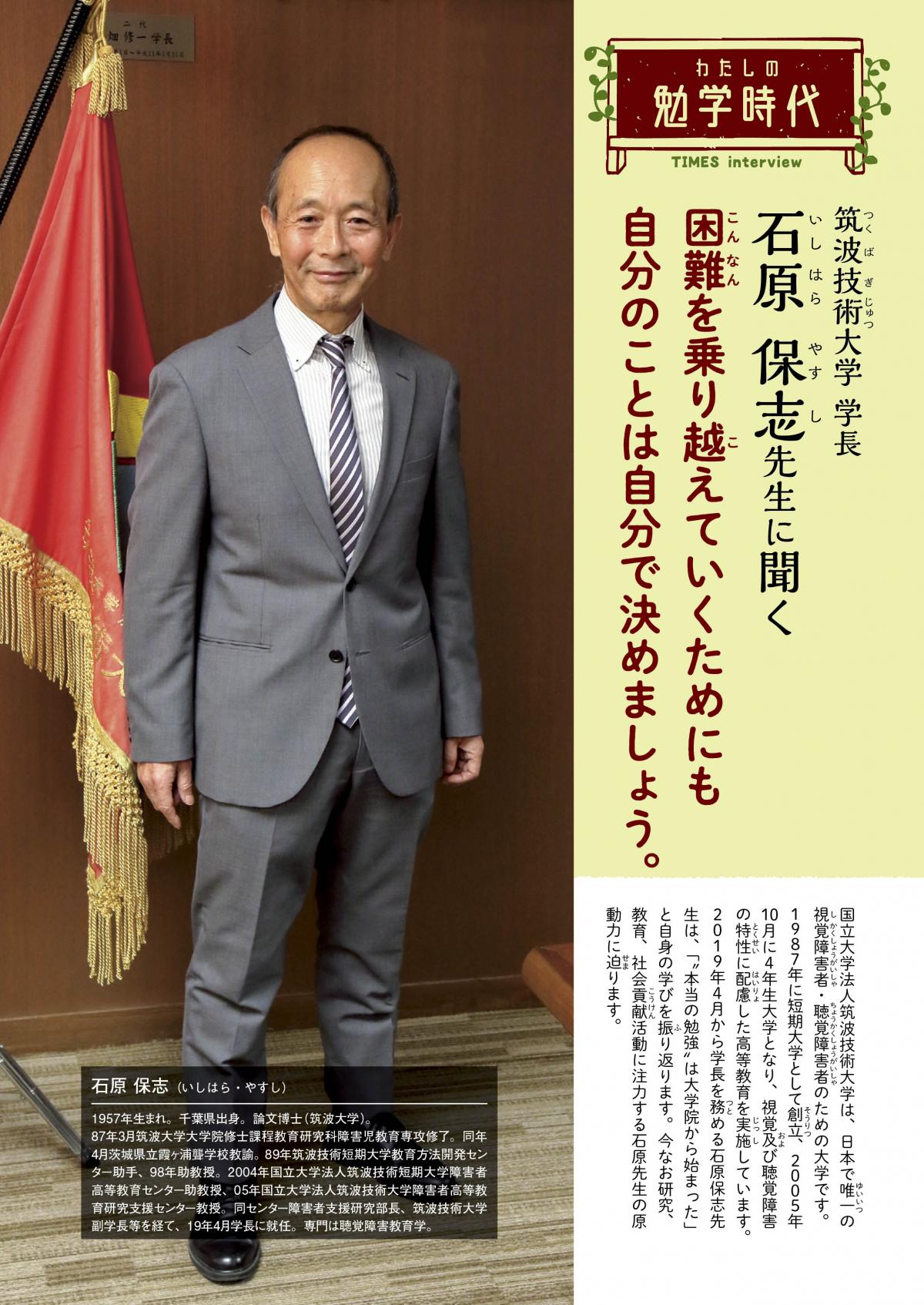

国立大学法人筑波技術大学は、日本で唯一の視覚障害者・聴覚障害者のための大学です。1987年に短期大学として創立、2005年10月に4年生大学となり、視覚及び聴覚障害の特性に配慮した高等教育を実施しています。2019年4月から学長を務める石原保志先生は、「“本当の勉強”は大学院から始まった」と自身の学びを振り返ります。今なお研究、教育、社会貢献活動に注力する石原先生の原動力に迫ります。

【石原 保志(いしはら・やすし)】

1957年生まれ。千葉県出身。論文博士(筑波大学)。

87年3月筑波大学大学院修士課程教育研究科障害児教育専攻修了。同年4月茨城県立霞ヶ浦聾学校教諭。89年筑波技術短期大学教育方法開発センター助手、98年助教授。2004年国立大学法人筑波技術短期大学障害者高等教育センター助教授、05年国立大学法人筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター教授。同センター障害者支援研究部長、筑波技術大学副学長等を経て、19年4月学長に就任。専門は聴覚障害教育学。

生まれは千葉県松戸市です。父と母と私の3人家族。父は国立ろう学校、母は小学校の教師でしたので、一人っ子でも、放ったらかしでしたね(笑)。私が小学校に上がるまでは官舎に住んでいましたので、幼い頃は、ろう学校の運動会に飛び入り参加したり、耳のきこえない子どもたちに混じって遊んだりしていました。子ども同士で遊ぶ時って以心伝心で、言葉は大して重要ではないんですよね。その後、一戸建てに引っ越してからは、近所の子どもたちとの川遊びに明け暮れました。日課の魚とり以外に、河口の浦安あたりまで延々20キロ自転車を走らせたり、舟を作って川に浮かべてみたり……と危ないことばかりしていました(笑)。江戸川の支流ですので魚とりをしてもとれるのは小魚のクチボソばかりでしたが、たまにとれる鯉や亀を狙い網を改造したり、新しい漁場を探したり……毎日が“冒険”でしたね。

小学生の頃は、私の家庭学習の担当は父だったようですが、教科指導はあんまり上手ではなかったですね(笑)。テストって教科書から出題されるものなのに、市販の問題集ばかりやらせようとするので、勉強が嫌いになるばかりでした(笑)。ただ家に本がたくさんあったせいか、読書は大好きでした。夢中になったのは『十五少年漂流記』など。教科書を読むのも好きでした。先生の授業をおもしろいと思ったことはありませんでしたが、教科書というものは、教科にかかわらず、わかりやすく書かれていておもしろいなと感じていました。

中学は地元の公立中学に進み、成績は上位でした。教科書を読んでいれば、大体どんな問題が出題されるのか想像がつきましたし、地元から東京の私立中学に進学した一部の同級生に負けたくないという気持ちもあったと思います。高校は先生がすすめる進学校へ。水泳部にり、部活中心の毎日を送るようになります。自由な校風で、水泳部も生徒同士で切磋琢磨するような環境でしたので、熱心に練習に励みました。大した記録は出ませんでしたが、高校3年間は先輩や友人とのつながりが最も濃密な時期だったと思います。水泳に打ち込む一方で、「自分は何をなすべきか」など青春時代特有の考えごとにもよくふけっていました(笑)。

英語など記憶力が求められる文系科目は苦手で、法則に従って論理的に解いていく理系科目が得意でしたので、大学は工学部に進みました。

▲運動も好きでしたが、文章を書くのも好きで、中学時代は友人と二人で新聞を発行していました。自宅の“ガリ版”で刷って、10号くらい発行したと思います。

大学で工学部を選んだものの、私の“本当の勉強”が始まったのは、大学院に入ってからです。というのも、大学入学後、高校の先輩に誘われ、スイミングスクールのコーチのアルバイトを始め、「教えること」のおもしろさに目覚めました。自分の指導によって相手が変化することに大いにやりがいを感じました。ある時、スクール生の窃盗が発覚し「これは更生させねば」と生徒の通う中学校に出向いたのですが、アルバイトコーチの限界で、あっさり門前払いを食らいました。この時、「教員になろう」と決意したんです。やるからには、大学院で本格的に教育について学びたいと思いました。この時に障害児教育を専攻したのは、父親、そしてかつて一緒に遊んだ耳のきこえない子どもたちの影響であることは間違いありません。幼い頃は「ただ耳のきこえない子」としか思っていませんでしたので、彼らが抱えている“障害”についてしっかり学びたいと思いました。

「学びたい」という思いに突き動かされ進んだ大学院での勉強は、それまでの定期テストや受験のための勉強とは違って、おもしろくて仕方ありませんでした。

大学院で研究テーマに選んだのは、「聴覚障害者のための字幕」で、ハードウェアの研究に取り組みました。大学院修了後、茨城県のろう学校で教えていたところ、筑波技術短期大学の創立メンバーでもあった大学院時代の指導教授に誘われ、こちらで助手として大学開設後に使用する教材の字幕作成を手伝うことになりました。正直、この間は字幕をひたすら作っているだけでおもしろくもなんともなかったのですが(笑)、ろう学校でも、大学でも、教えることは楽しかったですね。障害の種類は様々ですが、学生と年齢も近く、少人数制で一人ひとりと向き合えましたので、彼らから多くを学ぶことができました。

▲大学時代、スイミングスクールの生徒たちと。

大学で学生と接するようになって驚いたのが、普通学校を選び、障害のある生徒を支援する「特別支援教育」を受けてこなかった学生の多さです。本学から地方に移り、同様の問題を実感されている先生がおられたので、その方と共同で、離島・僻地に暮らす聴覚障害児童の教育に、遠隔で本学の支援教育のノウハウを活かすための研究をしてきました。また、「キャリア教育」をテーマとした研究にも取り組んでおり、卒業生や企業の方と交流しつつ、*ダイバーシティ&インクルージョン社会の実現に向けて発信しています。

同じ障害を持つ者同士のコミュニティで学んだ経験がない学生は、勉強や日常生活の中で困難にぶつかると、「自分の障害」が原因だととらえがちです。一方、ろう・盲学校など、不自由を取り除いた環境で学んだことのある学生は、困難にぶつかると「社会の壁」が原因だと考えます。この差は、彼らが社会に出た後の仕事や生き方に大きく影響します。実際、卒業生と企業側それぞれに職場での行き違いなどについて話をきくと、きこえる側の配慮不足だと感じることが少なくありません。

6年前、学長になって最初に新学部「共生社会創成学部」の設置に向けて動きだしたのも、こうした社会の壁を取り除いていきたいと思えばこそです。

*人々の多様性を認め、その違いを活かして共生する社会。

▲私の幼少期からの学びをこうして振り返ってみると、川での冒険や、スイミングコーチとしての指導経験など、体験をベースに世界が広がってきたことがよくわかりますね。

本学の学生、そして関塾生の皆さんに伝えたいことは、「自分のことは自分で決める」ということですね。これは意外に難しいことです。深く考えず、親や先生に言われるがままに進路を決めると、壁にぶつかった時に、「あの人のせいでこんな目に遭っている」と思ってしまうものです。でも、自分で考えて決めた道であれば、その壁を越えるなり引き返すなり、自分で対処するべき問題としてとらえられます。

皆さんには、これから受験や就職など進む道を決める機会が何度も訪れるでしょう。大人にアドバイスを求めることは問題ありません。周りの声を参考にしましょう。ただ、最後は必ず自分で決めてください。

最近、父の遺品に触れ、仕事一筋だった父の背中に多くを学んできたことを実感しています。父の教育者としての業績もそれなりにわかるようになり、改めて、同じ「障害児教育」の道に進んだ息子に、一言もアドバイスしなかった父の思いに気付きました。「自分で考えて、自分で決めればいい」という父の一貫したメッセージだったんでしょうね。

SEARCH

CATEGORY

よく読まれている記事

KEYWORD