地球の表面積の7割を占める海。広くて深い海には、まだ誰も見たことがない場所、いまだにわかっていない不思議がたくさんあります。そんな海の謎を調べ、その成果を私たちの暮らしや地球の未来に役立てる研究をしているのが、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)です。

まずは、JAMSTECがどんな調査・研究をしているのかを紹介し、幅広い研究分野の中から、海洋プラスチック問題などの調査に取り組む池上隆仁(いけのうえたかひと)さんのインタビューをお届けします。具体的な研究の内容や、JAMSTECの研究員になるまでのお話などをお伺いしました。

JAMSTECは、海の研究を通じて、科学技術の向上、地球や生命の理解などに貢献するための活動に取り組んでいます。地球環境や海底資源、海域の地震・火山活動などテーマごとに大きく6つの部門にわかれ、それぞれ専門的な調査・研究・開発を行っています。

【JAMSTEC:ジャムステック(国立研究開発法人海洋研究開発機構)】

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

海洋と地球に関する総合的な研究機関として1971年設立。全国に6つの拠点があります(本部は神奈川県横須賀市)。職員数は938人(職種:研究職327人、准研究職45人、技術職147人、船員46人、事務職166人、その他207人)。 ※2024年4月1日時点

地球規模の環境問題(地球温化、海洋酸性化、海洋プラスチック汚染など)の解決に貢献するため、海洋だけでなく、海洋にかかわりの深い大気や陸域を含めた幅広い範囲の観測・研究を行っています。収集したデータから地球環境の現状を正確に把握し、将来予測に役立てるのが大切な任務のひとつです。

北極域でも調査

北極域とは、北極圏とその周辺域のこと。地球温暖化の影響が顕著に表れるこの地で観測や調査を行うことは、地球全体の環境変化を把握するために重要な意味を持ちます。JAMSTECは北極域の海水を採取・分析するなど、北極域を対象とした調査活動も積極的に行っています。

©JAMSTEC

▲海洋地球研究船「みらい」。

極域を航行できる耐氷性を備え、世界中を広範囲で長期航海できます。

広大な海洋は、生物資源や鉱物資源など、人類や社会に役立つ物質を生み出しています。しかし、私たちが利用できているのは、そのごく一部に過ぎません。

海洋機能利用部門は“貴重な資源の宝庫”である海に眠る鉱物資源や新しいエネルギー資源を探し出し、それらを持続的かつ最大限に活用して社会に役立てるための研究を行っています(下の《コラム》参照)。また、海底鉱物資源に残されている情報を取り出し、その鉱物がいつ形成されたものかを特定して当時の地球環境を解き明かす研究も進めています。

世界有数の火山大国である日本は、地震列島と呼ばれるほど地震が多い国です。海域地震火山部門では、巨大地震の発生や火山噴火の恐れがある南海トラフ、日本海溝、千島海溝などで地震調査を行い、海域で起こる火山活動の状況を把握する研究に取り組んでいます。それらのデータをもとに地震や火山活動の推移を予測し、得られた知見を広く社会に発信。災害研究や災害発生時の被害の軽減につなげる研究を行っています。

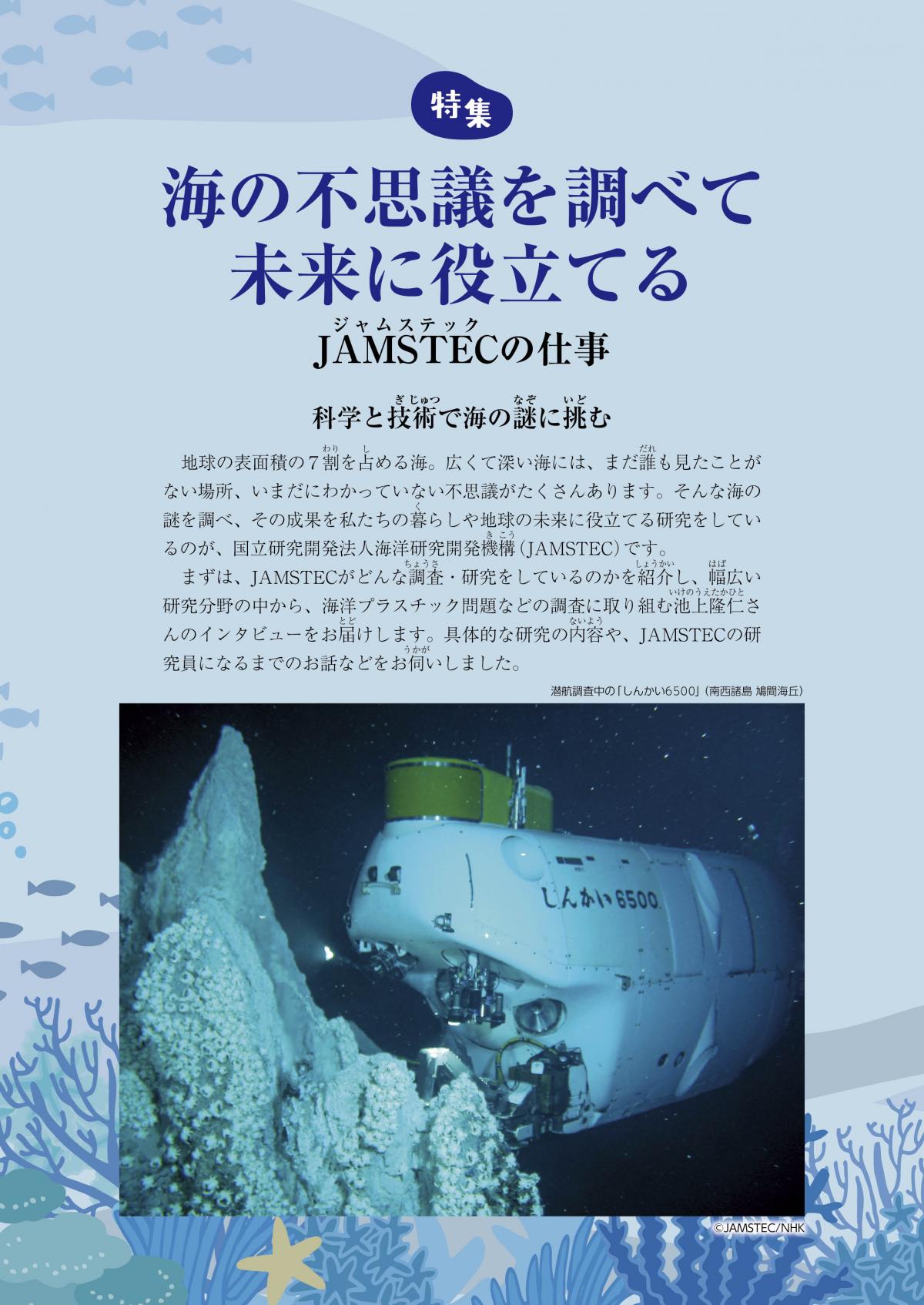

有人潜水調査船「しんかい6500」や無人探査機など、JAMSTECが保有・運用する研究船や探査機の開発・整備を担当しています。また、海洋を広く深く調査するための次世代の無人探査機や、最先端の観測システム、海底を深く掘り進めるための掘削技術など、海洋調査の基盤を支える技術開発、人材育成を行っています。

これらの他に、次の2部門があります。

〈付加価値情報創生部門〉

調査観測や研究開発活動によって取得した膨大なデータを利用して、複雑な地球システムに隠された相互の関連性を発見する研究開発に取り組んでいます。

〈超先鋭研究開発部門〉

柔軟で自由な発想に基づく、挑戦的で独創的な研究・技術開発に取り組んでいます。分野にとらわれず、科学の発展に貢献する革新的な研究を進めています。

©JAMSTEC

世界に誇る有人潜水調査船「しんかい6500」 潜水調査はのべ1800回以上!(2024年7月現在)

▲人を乗せて水深6500mまで潜航できる3人乗りの潜水調査船。日本近海、太平洋、大西洋、インド洋など世界各地の海で潜水調査を行っています。

川にぷかぷかと浮かぶペットボトルやレジ袋を見たことがありますか? これらのプラスチックごみが最終的に行き着く先は海です。プラスチック汚染はいま、世界でどれくらい広がっているのでしょうか? JAMSTEC地球環境部門海洋生物環境影響研究センター海洋プラスチック動態研究グループ副主任研究員の池上隆仁さんにお話を伺いました。

©JAMSTEC

池上 隆仁(いけのうえ たかひと)さん

1984年、岩手県盛岡市生まれ、埼玉県育ち、青春の地は福岡県。

2008年九州大学理学部地球惑星科学科卒業。10年同大学大学院理学府地球惑星科学専攻修士課程修了、13年博士課程修了。14年、公益財団法人海洋生物環境研究所入所。21年12月より現職。

マイクロプラスチックの問題

プラスチックごみは、陸から河川を通じて海へと運ばれ、最終的に海底に行き着きます。その量は年々増え続け、海洋生物を傷つけたり、生き物の行動を制限したり……といった問題を引き起こしています。

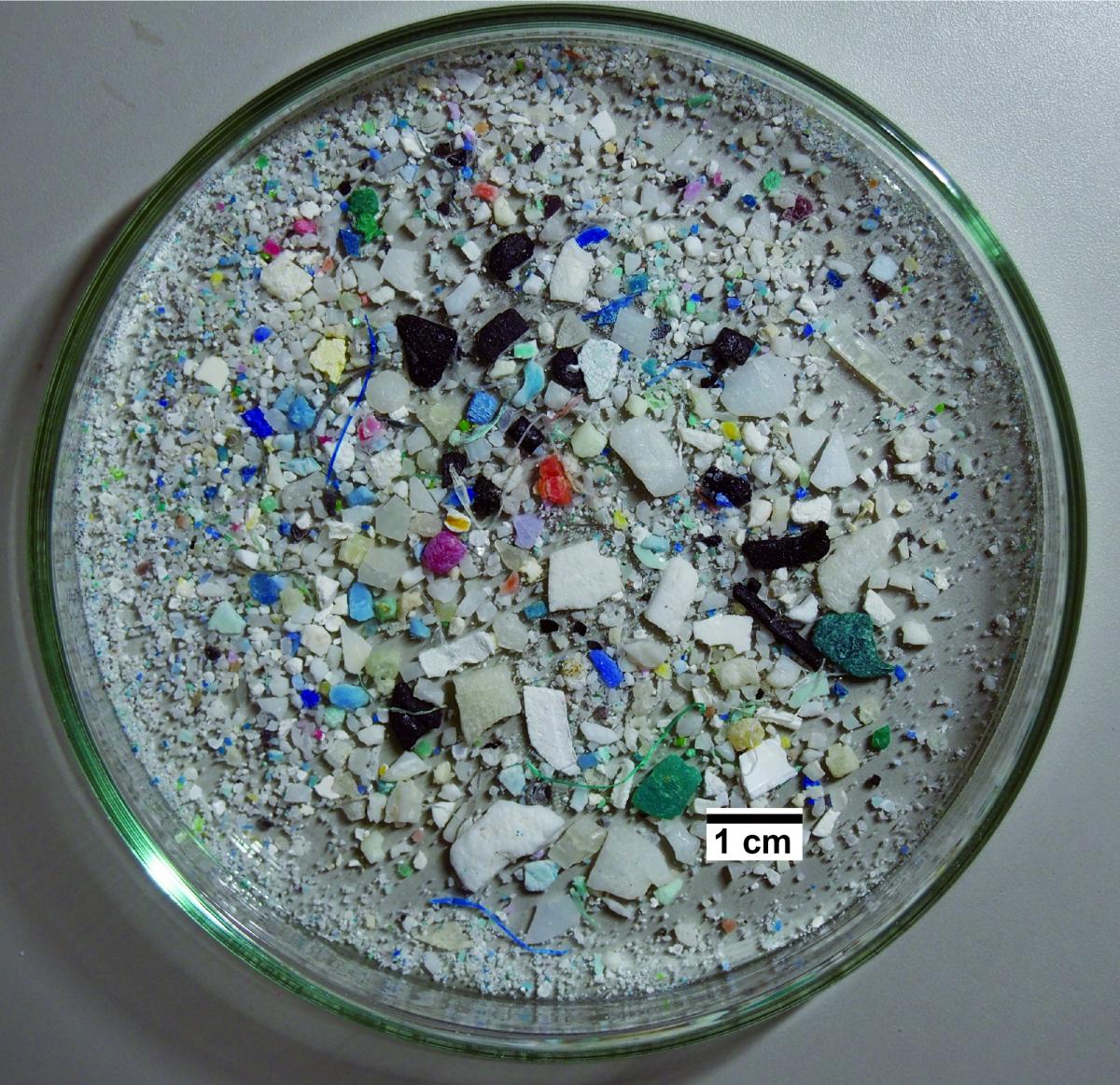

こうした「海洋プラスチック問題」で近年、注目されているのが、マイクロプラスチックです。マイクロプラスチックとは5㎜以下の小さいサイズのものを言います。プラスチック製の洗濯ばさみを屋外で長く使っていると、パキンと割れてしまったり、ボロボロになって表面が粉状になったりしますよね。このように砕けて細かくなったものが、マイクロプラスチックです。海岸に捨てられたり海面を漂ったりしているプラスチックも、やがて劣化して最後にはマイクロプラスチックになります。

マイクロプラスチックは小さいので海洋生物が誤って食べてしまい、プラスチックに含まれる有害物質が体内に取り込まれることがあります。現段階では、マイクロプラスチックが海洋生態系に明らかな影響を及ぼした事例は報告されていませんが、いずれ生物に悪影響を及ぼすレベルにまで増えたら、私たち人間にも何らかの影響が出るかもしれません。

最近の調査でわかったこと

私たちの研究グループは、太平洋や北極海などで、マイクロプラスチックの存在量や、マイクロプラスチックがどれくらいのペースで深海に沈んでいるのかを調べています。これらの調査でわかったことを紹介します。

©JAMSTEC

▲海の表層に浮遊するマイクロプラスチックの例。ペットボトルの素材・ポリエチレンテレフタラート(PET)など、様々な材質のプラスチックが砕けて小さい破片になります。

©JAMSTEC

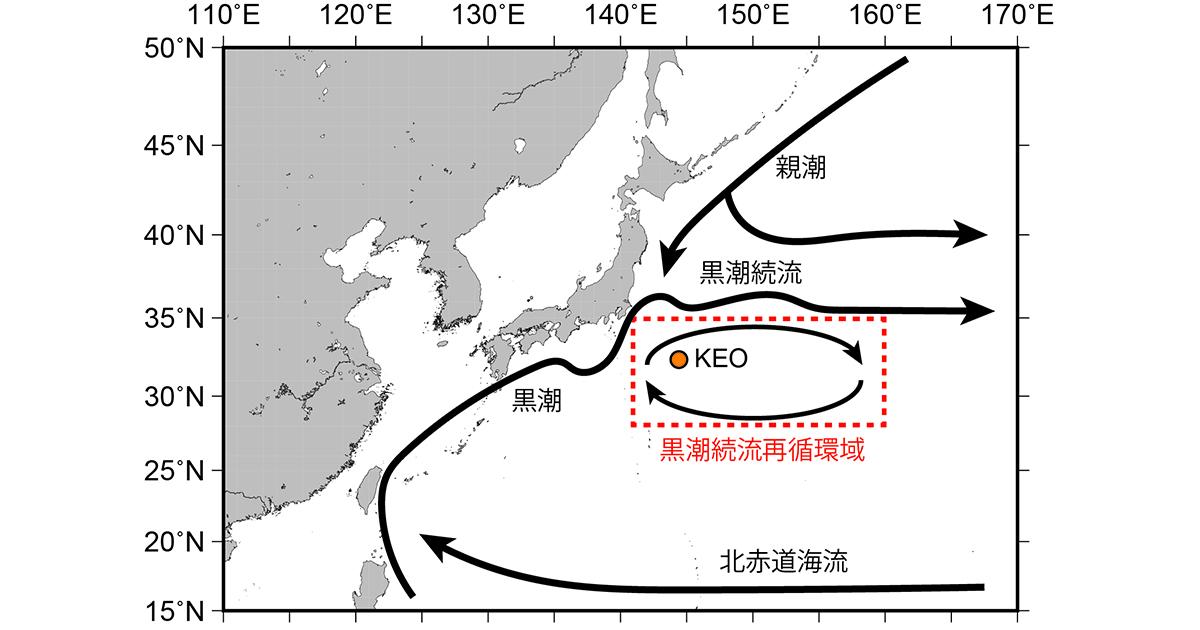

▲観測点「KEO」の場所。渦が頻繁に発生する「黒潮続流・再循環域」という海域の中にあります。

●日本近海には大量のマイクロプラスチックが降り積もっている!?

房総半島沖の水深4900mの海中に特殊な装置を設置し、マイクロプラスチックを約2年間採集して、マイクロプラスチックがどれくらい降り積もっているか、その量(沈降量)を推定しました。

採集した場所は「KEO」という観測点です(上の地図参照)。東アジアと東南アジアで海に流れ出たプラスチックごみは、黒潮に乗って日本近海に運ばれるため、日本近海は世界的に見ても海洋プラスチック汚染がひどい海域です。調査の結果、表層のマイクロプラスチック濃度は世界平均の約27倍にものぼることがわかりました。

また、観測期間中、平均で1日1㎡あたり352個のマイクロプラスチックが沈降していることも判明しました。これを観測点の周辺海域全体にあてはめると、1年間に2.8万トンものマイクロプラスチックが深海に運ばれていることになります。

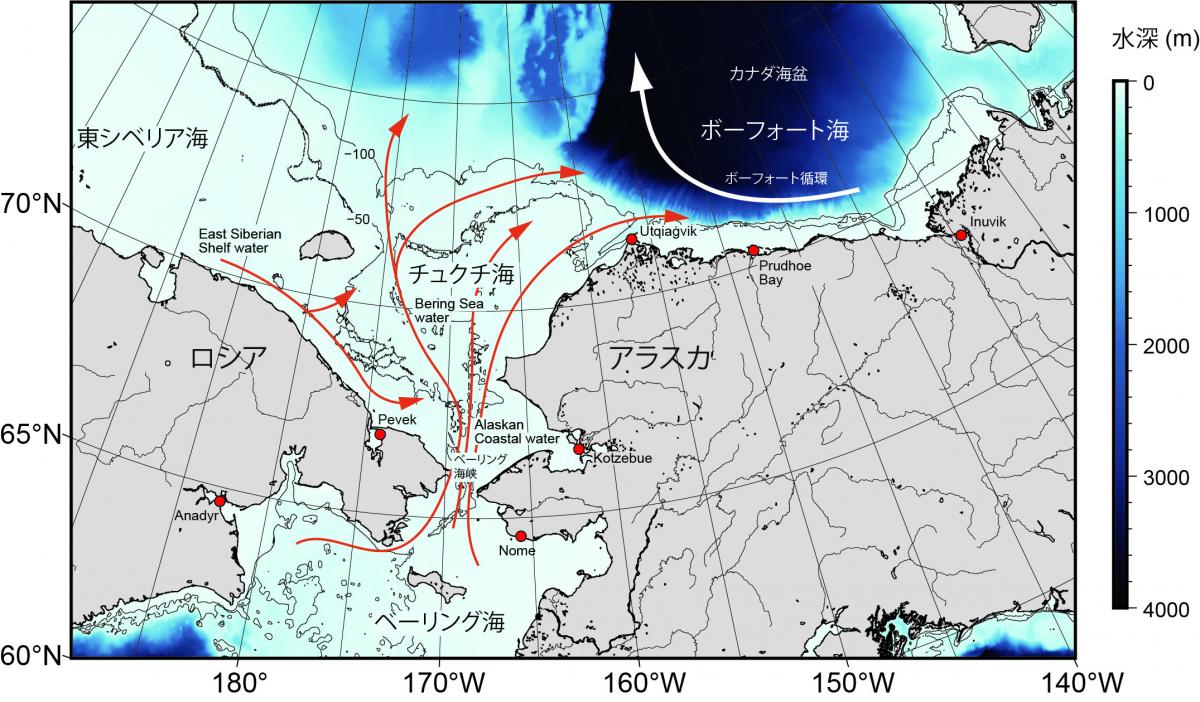

●大量のマイクロプラスチックが太平洋から北極海に流入

北極海の一部であるチュクチ海でもマイクロプラスチック量を観測しました。チュクチ海の南は、ベーリング海峡をはさんで北太平洋のベーリング海に続いており(下図参照)、太平洋からチュクチ海にどれくらいのマイクロプラスチックが流れ込んでいるかを調べるために行いました。

チュクチ海の18の観測点でマイクロプラスチックを採集し、その量を調べた結果、チュクチ海全体(総面積62万㎢として)で約33億個のマイクロプラスチックが存在すると推定されました。濃度にすると1㎢あたり平均5236個で、この数字は世界の海洋の平均値の10分の1以下です。

濃度が低いなら問題ないのでは?と思うかもしれませんが、周辺に大きな都市がないチュクチ海ですらマイクロプラスチックが見つかるという事実は、世界中の海でマイクロプラスチック汚染が広がっていることを意味します。

プラスチックごみは、人間の生活圏から遠く離れた北極海や深海でも見つかっています。海洋プラスチック動態研究グループでは、これからも外洋から深海にまで及ぶプラスチック汚染の実態と生態系への影響を調べ、海洋プラスチック汚染問題の解決に向けて研究を進めていきます。

©JAMSTEC

▲チュクチ海は北極海の太平洋側にあります。赤い矢印は表層の海流。ベーリング海峡を通って太平洋から海水が流れ込んでいることがわかります。

「子どもの頃から研究者になるのが夢でした」とおっしゃる池上さん。そのきっかけは何だったのでしょうか。マイクロプラスチックを研究しようと思ったできごとや、プラスチックを減らすために私たちにできることなどについても教えてもらいました。

昆虫採集や生き物の観察が好きだった

生まれは岩手県盛岡市です。中学1年までは埼玉県で過ごしました。都会から離れた自然豊かなのどかなところで、子どもの頃は昆虫採集や生き物の観察などをして遊んでいました。日本の国蝶オオムラサキが家に飛んできたこともあるんですよ。

父がよく博物館や美術館に連れて行ってくれたことも思い出に残っています。秩父郡長瀞町の「埼玉県立自史博物館」(現 埼玉県立自然の博物館)に行って化石や鉱物などを見るのが、小学生の時の楽しみのひとつでした。

中学2年で福岡県に引っ越してからは自然と触れ合う機会は減ってしまいましたが、小学生の頃に芽生えた“研究者になりたい”という思いはずっと持ち続けていました。

高校は、いわゆる進学校に進みました。偏差値が高いから選んだわけではなく、両親や周りの人たちが地元で一番いいと言っている高校に行けば、研究者になるための近道になるだろうと考えたからです。九州大学理学部を選んだのも同じような理由からです。

JAMSTECに憧れて

九州大学では、恵まれた環境の中で充実した大学生活を送ることができました。明確な研究対象が見つかり、恩師との出会いがあり、研究者を目指す多くの仲間とともにたくさんの得難い経験ができました。この頃の思い出はいまも私の財産となっています。

大学4年の時には、「しんかい6500」の支援母船「よこすか」に乗船して研究航海も経験しました。オホーツク海の海底にある泥を取りに行くというもので、JAMSTECはこの頃から憧れの存在でした。大学院で博士号を取得後、研究員の公募に申し込んで受験したのですが、この時は残念ながら落ちてしまいました。

▲深海潜水調査船支援母船「よこすか」の前で。

右が学生時代の池上さん(2007年)。(提供:池上隆仁)

プラスチックに興味を持ったきっかけ

2014年に民間の研究機関である海洋生物環境研究所に就職したのは、東日本大震災(2011年)後、岩手県のために何かしたいと考えたからです。岩手県盛岡市には、埼玉県に住んでいた時も夏休みや冬休みを利用して毎年帰っていて、祖母や親戚と一緒に過ごすのを楽しみにしていました。岩手県は、私の出生地であるだけでなく、家族との楽しい思い出が詰まった特別な場所なのです。そんな岩手県に役立つことを、自分の力が活かせる研究という分野で貢献したいと思いました。

取り組んだのは、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質が海洋環境に与える影響についての研究です。具体的には、動物プランクトン中の*放射性セシウムの時系列調査をしていました。調査していて疑問に思ったのは、事故から9年経った2020年になっても、動物プランクトン中の放射性セシウム濃度が事故前の値に戻っていないことでした。この要因は、河川を通じて陸から海に流出する放射性セシウムを吸着したマイクロプラスチックではないかと……。これが、私がマイクロプラスチックに興味を持ったきっかけです。

*核分裂が起こる際に生じる物質で、放射能を持つセシウムのこと。

プラスチックを減らすために私たちができること

JAMSTECでプラスチックの研究を始めて約3年になります。知りたいこと、やってみたいことはまだまだたくさんあり、上述した海洋中のマイクロプラスチックの存在量を世界のいろいろな場所で観測するのもそのひとつです。こうした調査を通じて、マイクロプラスチック汚染の実態にさらにせまりたいと思っています。

いま世界ではプラスチックを減らそうと様々な取り組みが行われていますが、一番の問題は、プラスチックはどんなに小さくなっても分解されず、なくならないということです。すでに海に流れ出たプラスチックを回収するのは不可能なので、私たちにできることは、プラスチックの使用量を減らすことしかありません。完全に使わなくするのは難しいとしても、一人ひとりが意識して、どうしても必要な場合以外は使わないように心がければ、需要が減り、企業もやがて必要以上の生産をしなくなるでしょう。皆さんも自分にどんなことができるのか、改めて考えてみてください。

SEARCH

CATEGORY

よく読まれている記事

KEYWORD